La techno a eu Aphex Twin, l’EDM a eu SOPHIE. Le Baile funk a Mimosa : un album qui déconstruit le genre pour explorer les rythmes qui animent le Brésil depuis plus d’un siècle.

En 1985, le compositeur canadien John Oswald publiait Plunderphonics, or Audio Piracy as a Compositional Prerogative. Un essai faisant office de manifeste, défendant le piratage sonore comme véritable technique de composition. Tout devient utilisable comme matériau de composition, qu’il s’agisse d’extraits de films, des enregistrements de terrain ou encore la petite voix du métro. Sortir des échantillons de leurs contextes, les transformer et les manipuler devient une forme d’art à part entière.

Contrairement au rap, qui fait lui aussi un usage important des samples, la technique prônée par Oswald se suffit à elle-même. Son ouvrage a donné son nom une forme de composition à part entière : les « plunderphonics ». Une approche qui a connu son quart d’heure de gloire avec Since I LeftYou, l’excellent album onirique de The Avalanches, sorti en 2000.

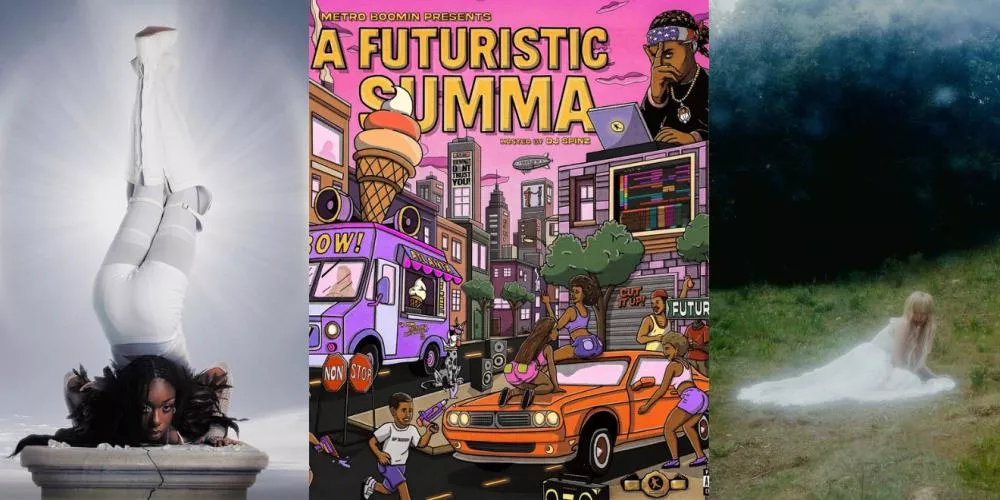

Que se passe-t-il lorsqu’on applique cette forme de composition à la musique brésilienne ? On obtient Mimosa, un album produit par cabezadenego, Mbé et Leyblack Beats, et sorti le 23 novembre 2023 sur le label carioca QTV Selo.

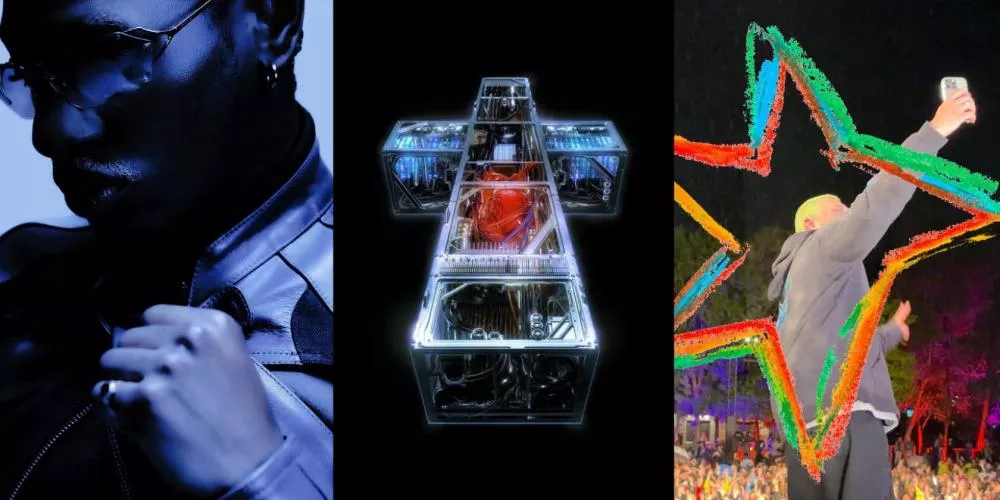

SOPHIE version baile funk

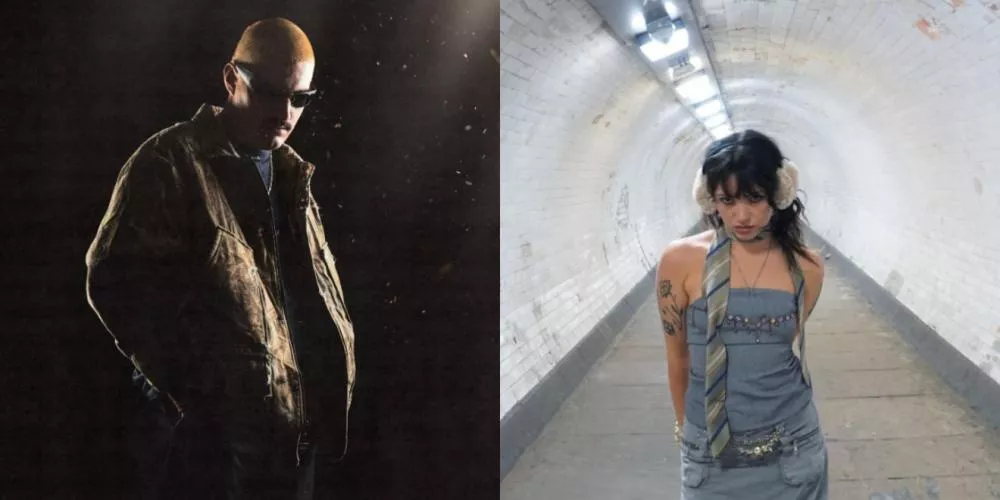

À l’occasion du passage du trio aux Nuits Sonores, cabezadenego (de son vrai nom Luiz Felipe Lucas) explique à FIP la création de l’album : en 2023, il entre résidence artistique au ETOPIA Center for Art and Technology, en Espagne, accompagné de Luan Correia (Mbé) et Wesley Souza (Leyblack Beats).

Si Lucas est avant tout acteur et réalisateur, ses deux partenaires sont musiciens. Leur but : créer un disque faisant office de manifeste, celui du pouvoir des rythmes afro-brésiliens. Avec Mimosa, le plunderphonics devient un travail anthropologique : les artistes cherchent alors à parcourir l’histoire sonore du Brésil, pour livrer une étude quasi-scientifique de ce que chaque rythme afro-brésilienne procure comme sensation.

Le résultat rappelle ce qu’a pu faire SOPHIE avec la pop et l’EDM : en prendre l’essence pour le distordre et « sculpter le son » de façon expérimentale. Sur Mimosadonc, le terreiro se superpose à la samba, en passant par le hip-hop à la drum’n’bass, avec toujours le baile funk comme toile de fond.

« RODA » ouvre par exemple sur un rythme de candomblé — cette religion issue des communautés afro-brésiliennes — où les percussions sont entrecoupées de vocaux, bien connu des amateurs de baile funk. « DFB » prends des allures de drum’n’bass atmosphérique, version tambour. « TOQUE » est un instrumental de mauvaise qualité aux chants extatiques, sur lequel vient ensuite se superposer le rythme caractéristique du baile. « LANCA » pourrait être un inédit de Machine Girl, avec ces vocaux criards qui nous bombardent sur une instru complètement à 200 km/h.

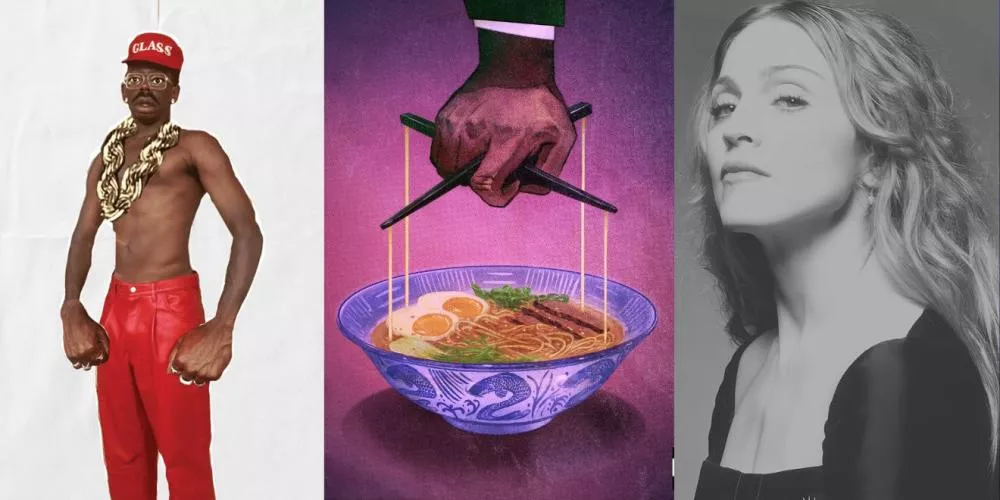

Un string et un T-shirt

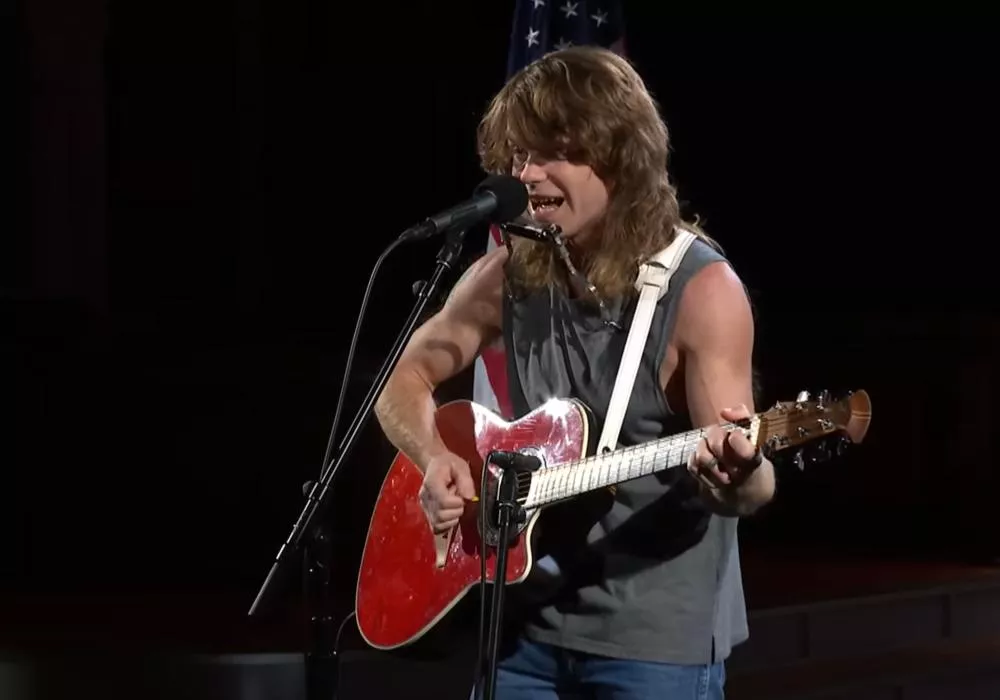

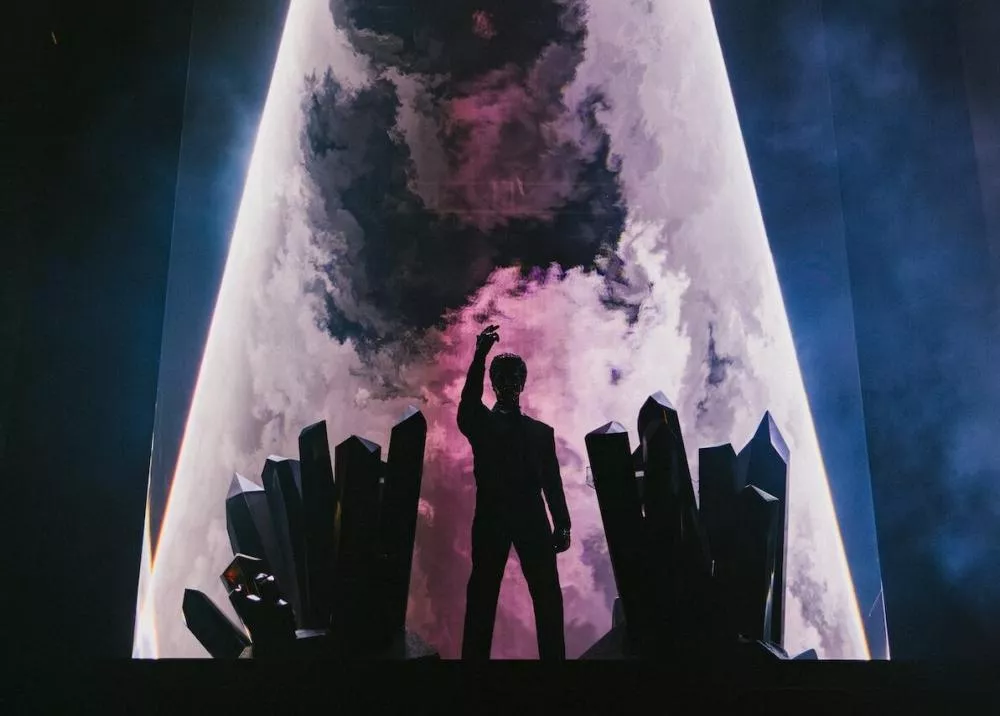

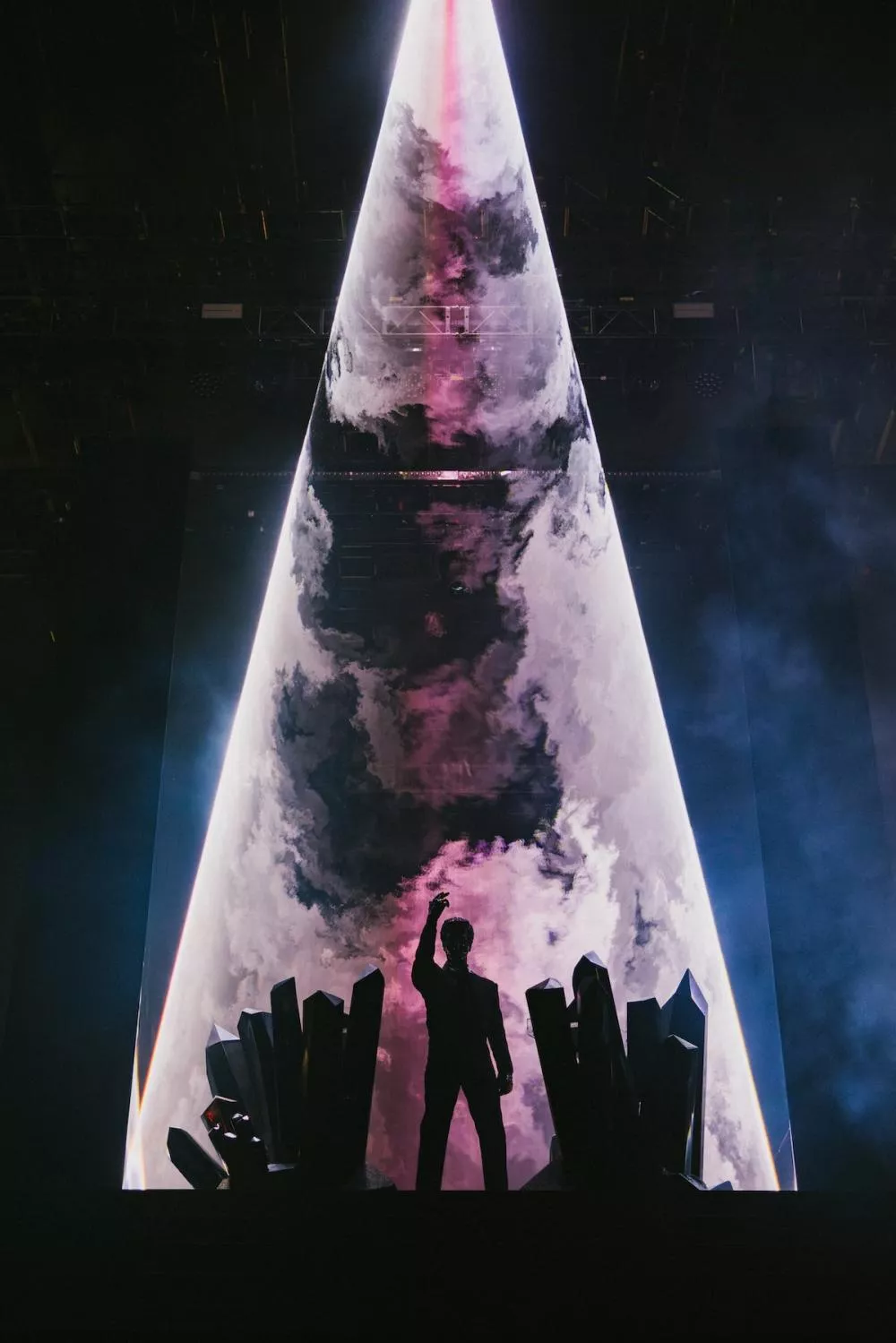

Luiz Felipe Lucas explique avoir créé le personnage de cabezadenego, pour jouer à la fois sur la peur et le désir. Sur scène en effet, il est uniquement vêtu d’un string et d’un t-shirt enroulé autour de la tête. Pour lui, c’est une affirmation de son statut d’homme noir et gay, dont les corps respectifs ont été violentés dans l’histoire du Brésil.

- À lire aussi : Le berimbau, de la bossa au baile

Sa présence scénique fait écho au concept même de l’album. La plupart des musiques afro-brésiliennes, de la samba au baile funk, ont en effet été criminalisées à leurs débuts. Chose dont il faut se réjouir pour Luiz Felipe Lucas : dans son interview à FIP, il célèbre l’échec des pouvoirs politiques à avoir tué cette culture.

Mimosaa fait entrer le baile funk dans une autre dimension. Plus cérébral, il déconstruit le genre et l’inscrit dans une recherche, celle de l’histoire de la musique brésilienne. La dimension dansante du funk devient le support à une œuvre conceptuelle, où les rythmes et les voix se superposent de façon chaotique.

On gagne en intellectualité, certes, mais on perd aussi l’urgence du genre initial — en l’occurrence le besoin des populations des favelas à s’exprimer à travers une musique qui leur est propre. Une trajectoire qu’on commence à connaître : la classe artistique et intellectuelle se saisit d’un genre marginalisé, le conceptualise, refroidissant au passage ce qui faisait son caractère populaire.