Il s’agit certainement de l’album le plus attendu parmi tous les disques disponibles dans le cadre des Journées du Disquaire Day. Sur son album de reprise Surf, le parrain de cette édition 2020 Etienne Daho s’attaque à plusieurs standards pop, de Dennis Wilson, à Henry Mancini en passant par Phoenix. Avant que la première journée du Disquaire Day ne commence ce samedi 20 juin, Etienne Daho a ressorti dix de ses disques fétiches et nous a expliqué pourquoi.

- The Ronettes – Presenting The Fabulous Ronettes

Ma passion pour les girls groupe vient de l’enfance. Les premiers 45 tours qui me donnent le goût pour la pop appartenaient à la collection de mes sœurs. Les autres j’allais les récupérer auprès de mes tantes. Comme elles s’occupaient d’un bar, il leur arrivait de vider les jukebox de leur établissement pour me refiler quelques singles. « Be My Baby », le tube des Ronettes, est rentré dans ma vie comme ça. Ça a été comme une expérience mystique. Plus tard, je vais découvrir tout l’album et à travers lui le wall of sound du producteur Phil Spector. Le son de Spector c’est toujours très constitutif de ce qui m’attire. Hyper angélique, romantique, mais aussi très envahissant, dans le bon sens du terme. Tu as l’impression que l’espace dans lequel tu te trouves s’agrandit. La musique, en définitive, c’est comme la drogue. Dès que tu trouves un produit qui te donne la sensation d’être bien « high », ça conditionne tout le reste. On cherche toujours à décoller, comme au premier jour. Pour en revenir aux Ronettes, je crois que ce premier album, en pressage original, c’est celui que j’ai payé le plus cher : 200 euros. Normalement je suis assez raisonnable dans mes achats, mais là ça valait le coup…

« Il ne faut surtout pas cliver les musiques. Il faut tout écouter, tous les styles. »

Le disque, en tant qu’objet, avait une place importante au sein de la jeunesse rennaise dont tu faisais partie ?

Je me rappelle de cette journée – la seule, en fait – où j’ai passé la porte de la fac d’anglais où j’étais inscrit. Je suis allé m’asseoir dans l’amphithéâtre. Juste derrière moi, il y avait Béatrice Macé et Jean-Louis Brossard (co-fondateurs historiques du festival des Transmusicales de Rennes, ndlr). Voir ce couple magnifique, ça m’a ému. C’est une constante chez moi : je suis toujours très ému par la beauté. Après les cours, Jean-Louis m’a proposé de passer chez lui pour me montrer sa collection de 45 tours qui rendait tout le monde à Rennes fou de jalousie. Je me souviens qu’il avait tous les meilleurs disques de la scène punk, même ceux dont personne n’avait jamais entendu parler : Damned, Pere Ubu, The Clash… Pour avoir les bons trucs il fallait partir en Angleterre, en Allemagne ou en Hollande. On ramenait des dizaines et des dizaines de 45 tours dans des sacs en plastique pleins à craquer. Quand je suis parti travailler à Manchester – à seulement 14 ans, j’avais dû mentir sur mon âge – c’était pour cette raison : je voulais me rapprocher des boutiques, étoffer ma collection.

C’est vrai qu’au sein de la jeune scène rennaise tu étais celui qui offrait souvent des disques de ton groupe préféré à cette époque, les Stinky Toys ?

Offrir un disque dont on est amoureux, franchement, il n’y a pas de plus beau cadeau. Partager un album ça crée un lien intime. Pour ma part, j’ai pas mal offert les Stinky Toys. Je me souviens que Philippe Pascal (le chanteur du groupe Marquis de Sade, décédé en 2019, ndlr), lui, offrait surtout des choses en rapport avec le Velvet Underground. Pas toujours des disques d’ailleurs. Il m’avait par exemple donné un livre sur la Factory d’Andy Warhol, avec, à l’intérieur, des photos très rares du Velvet. Encore aujourd’hui c’est un des objets que je chéris le plus puisqu’il n’a jamais été réédité. Une des dernières fois de ma vie où j’ai vu Philippe je lui en ai reparlé : « Il faudrait que je te rende ce livre sur la Factory. Il est tellement rare. » Et lui, calmement : « Non, gardes-le. » Je n’ai pas voulu plus insister. Peut-être que c’était une façon de dire qu’en étant chez moi, ce livre restait dans notre cercle intime. Avec Philippe Pascal, comme avec d’autres musiciens rennais, on avait le Velvet Underground entre nous. Les deux fois où l’on a chanté ensemble ça s’est passé sur des reprises du Velvet et de Nico : « Ocean » et « Chelsea Girl ». C’était notre communication, le Velvet. Philippe, on a mis du temps à vraiment se connaître. Vers la fin, on s’est senti beaucoup plus proche qu’on pensait l’être alors. Déjà, on a réalisé qu’on était né en Algérie l’un et l’autre. Quand j’ai fait mon premier album, juste après la séparation de Marquis De Sade, avec Franck Darcel et les autres membres du groupe, j’imagine que Philippe a dû ressentir quelque chose qui tient du cœur brisé. Peut-être comme une trahison.

- Martha & The Vandellas – Dance Party

Dans la voix de Martha Reeves, il y a un truc très animal. Et puis j’aime bien l’idée selon laquelle Berry Gordy, le grand patron de Motown a lâché ce groupe pour donner de l’espace à Diana Ross et les Supremes. De stars incontestables du label, Martha And The Vandellas sont devenus comme la troisième roue du carrosse de la soul pop. C’est aussi comme ça, la pop : il y a de l’éphémère. C’est à travers Martha And The Vandellas, mais aussi tout un tas d’autres chansons du label Tamla Motown – Marvin Gaye, Smokey Robinson, The Supremes – que j’ai été contaminé par la soul pop, mais aussi par cette idée du tube. Cerner une émotion en seulement trois minutes, ça reste le summum.

Tu arrives encore à distinguer des tubes aujourd’hui ?

Ça m’arrive encore d’être happé dès la première écoute par des chansons. Récemment, j’ai eu ça avec Clara Luciani et son titre « La Grenade », mais c’est quand même plus rare. Les artistes comme Aya Nakamura ou PNL, je ne suis pas vraiment au courant de ce qu’ils font… Question de sensibilité. Je m’intéresse plus au rap venu des États-Unis. Kendrick Lamar, par exemple, c’est absolument superbe. Frank Ocean aussi. Là où ces artistes me bluffent, c’est par l’utilisation qu’ils font du son et de la production. Ils ont réussi à transformer leur musique en expérience sonore vraiment singulière. Frank Ocean, c’est avant tout une expérience. Si les tubes existent moins dans le paysage de la musique actuelle, j’y vois la conséquence du relai dans les médias pour la musique qui s’est considérablement amoindri. Après je me demande si l’uniformisation des goûts n’y est pas aussi pour quelque chose. C’est toujours étonnant de voir apparaître autant de musiques différentes puis de réaliser qu’en fin de compte les gens écoutent 90% de choses qui se ressemblent… Bon, je dis ça, mais c’est toujours très con les généralités.

- The Rolling Stones – Their Satanic Majesties Request

Parfois j’ai l’impression d’être le seul à trouver que cet album des Rolling Stones est leur meilleur avec Aftermath. Sous cette pochette 3D incroyable, j’ai eu l’impression d’écouter enfin de la musique adulte. Ce disque je l’ai adoré, mais à posteriori, puisque je l’ai découvert dans le courant des années 1970. Comme souvent, la cristallisation a dû se produire grâce aux tubes : « She’s a Rainbow », « 2000 Light Years From Home », « Ruby Tuesday » bien sûr… À l’origine, cet album des Stones sort en 1967. 1967, c’est aussi l’année de sortie du premier Pink Floyd, The Pipers At The Gates Of Dawn, celle de l’album à la banane du Velvet Underground. Je me demande si ces deux disques n’ont pas entièrement contaminé le rock de l’époque.

Le psychédélisme, pour toi qui habite dans le Rennes encore gris et provincial de la fin des années 1960, début des années 1970, c’est comme une échappatoire ?

Pink Floyd – The Pipers At The Gates Of Dawn

J’ai souvent raconté cette histoire : à 12 ou 13 ans, je pousse la porte d’une boutique de disques à Rennes. Là, je me mets à rêvasser devant la pochette du Pink Floyd. Je sors le disque de son bac, je l’examine, je le repose pendant que le vendeur le passe en fond sonore. Entendre ces petites comptines malsaines en fond sonore, ça m’attirait terriblement. Ce disque pour moi c’est celui qui se rapproche le plus du monde de l’enfance, mais en même temps il donne accès au monde des adultes. Sauf que voilà, un 33 tours, ça coûte cher. Donc j’ai dû verser des arrhes. Le vendeur me mettait de côté le Pink Floyd. Au bout de quelques semaines, j’ai enfin pu rentrer chez moi avec The Pipers At The Gates Of Dawn sous le bras. La musique à cette époque avait le pouvoir de vous faire sortir de votre quotidien provincial un peu gris. Tout était quand même très cloisonné. On ne pouvait pas s’informer sur la musique rock ou pop par la télévision. Vous tombiez amoureux d’un disque ou d’un groupe un peu par la force du hasard ou des rencontres. À partir de là, investir dans un vinyle c’était toujours un peu plus que de la musique. Un disque, il rentrait dans vos cellules. Pour en revenir aux Rolling Stones, je crois que j’ai adhéré à leur rock en grande partie à cause de leur image extrêmement sexy. Mick Jagger évidemment, mais pas que… Les Stones, c’est bien, mais toutes les filles qui trainent avec les Stones – Marianne Faithfull, Anita Pallenberg –, l’arrogance, la mode, la jeunesse réclamant aux adultes de la laisser vivre selon ses règles, c’est encore mieux (large sourire).

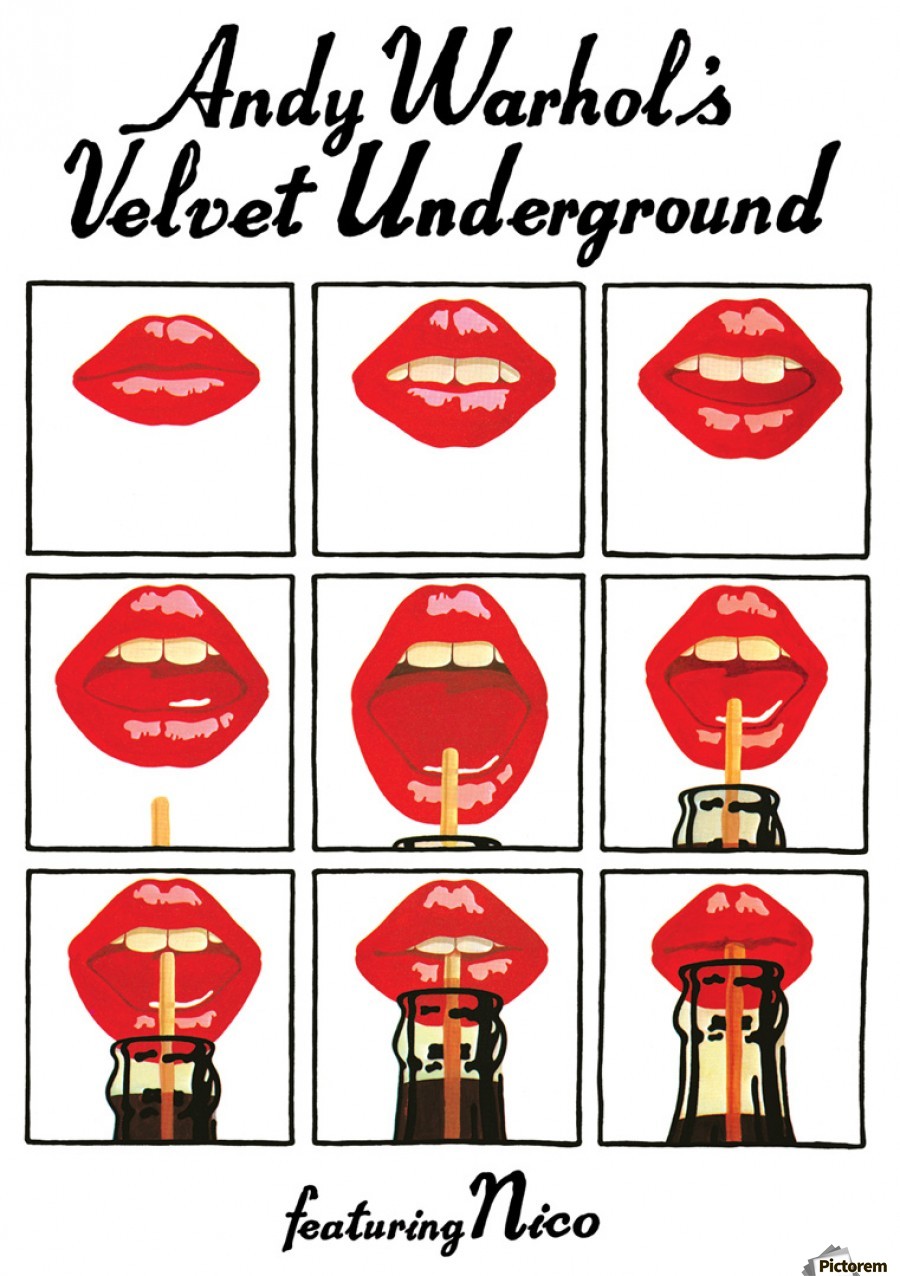

- Nico – Chelsea Girl

À la fin des années 1970, Hervé Bordier (co-fondateur des Transmusicales de Rennes, Ndlr) travaillait à la boutique Disc 2000. C’est lui qui va faire entrer Nico dans ma vie par petites touches. La première fois, c’est à travers une compilation du Velvet Underground avec cette pochette d’Andy Warhol sur laquelle il y a plusieurs bouteilles de Coca et une bouche pulpeuse. Ça m’a immédiatement fait un choc comme l’album à la banane du Velvet. Il faut dire que Bordier passait Nico aussi souvent que possible. Avec la voix de Nico, dès le début, il se passe un drôle de truc : j’ai l’impression que cette musique s’adresse principalement à moi, que cette voix me parle. D’entrée, ça me donne la certitude que tout va changer. La découverte de Nico, elle va d’ailleurs former comme un parallèle avec ma lecture des livres d’Hubert Selby Jr, Last Exit to Brooklyn. Mes hormones commençaient à devenir folles. Puis, dans les années 1970, les journaux comme Rock & Folk se mettent à écrire sur les concerts de Nico au Bataclan, à Paris ou à la Cathédrale de Reims. Les mots que je lis décrivent une expérience presque religieuse. Sur les photos illustrant les articles, Nico ne ressemble plus à la beauté blonde de l’époque Velvet : maintenant elle a les traits creusés et ce regard presque effrayant… Avec Chelsea Girl, je vais tomber amoureux de cette espèce de folk si particulière. Pendant des années, j’ai eu cette pochette au pied de mon lit et elle me fascinait. Grâce à Hervé Bordier encore, je vais rencontrer Nico je crois en 1975 ou 1976. Hervé avait organisé le concert de Nico à la salle de la Cité, à Rennes. Quand j’ai appris ça, je lui ai demandé si je pouvais l’aider. Je me suis donc retrouvé à coller des affiches dans les bars de Rennes annonçant le concert. Avant et après le live, je suis aussi resté à son service comme je l’ai déjà un peu raconté (Au Journal du dimanche, en août 2018, Daho livre : « Je m’étais même occupé d’elle après le concert en allant lui chercher de la drogue »).

« Il ne faut surtout pas cliver les musiques. Il faut tout écouter, tous les styles. »

Quand tu t’installes à Paris pour ta carrière de chanteur, tu vas appeler Nico pour la revoir. Est-ce qu’elle avait beaucoup changé ?

C’était très difficile pour elle, mais, en apparence, elle évoluait bien dans la difficulté. La première fois que je la vois à Paris c’était chez le cinéaste Philippe Garrel. Tous les deux vivaient rue de Richelieu, il faut le dire, dans un dénuement assez total. On pourrait trouver ça misérable, mais pour ma part je trouvais ça assez beau et romantique ces grands artistes tournant le dos au succès. Cela m’a rappelé les romans de William S. Burroughs. Nico avait cette nature, je dirais, aristocratique. Elle savait tourner les talons quand les choses commençaient à fonctionner pour elle. Il y avait comme une forme de panache. Le même genre de panache qu’elle mettait en défendant sa musique très belle, et très avant-gardiste, seule, à l’harmonium. Ce romantisme, il se ressent quand tu écoutes ses autres albums après Chelsea Girl : The Marble Index, Desertshore, The End. Je suis toujours resté impressionné par le côté absolutiste de son art comme par sa façon de se comporter au monde. On a failli faire un duo sur mon album Pop Satori. C’était le photographe Antoine Giacomoni qui avait fait la pochette de Mythomane et chez qui elle vivait avec son fils Ari Boulogne, qui m’avait aidé pour ça. Pour faire ce duo, Nico m’avait donné une adresse dans Paris pour que j’aille la chercher pour la ramener en studio. Sauf que comme je n’ai jamais réussi à trouver la dite adresse, je suis rentré bredouille en studio… La dernière fois qu’on s’est vu, je vivais à l’hôtel. Elle venait me voir pour une visite de courtoisie. Mais là encore, pas de chance : j’avais oublié de lui dire que je devais partir en Irlande pour une émission de télé. On s’est donc vu en coup de vent et je crois que ça l’a vexé. Quand je l’ai rappelé dès mon retour à Paris, elle a refusé de décrocher le téléphone. Et après elle est morte…

- The Zombies – Odessey and Oracle

Cet album des Zombies reste un grand disque, de bout en bout. Sur le plan de harmonies et des mélodies je pourrais même le mettre au même niveau que les Beach Boys. Mais là où les Zombies deviennent sublime, c’est à cause de la voix de Colin Blunstone, leur leader. J’ai un rapport à la pop anglaise assez bizarre car je pourrais te parler des heures de Syd Barrett ou des albums solos de Colin Blunstone et, en même temps, je ne ressens pas d’émotion particulière à l’écoute des Beatles.

Étudiant, tu as aussi été disquaire à Rennes. À quoi ressemblait le Etienne Daho derrière le comptoir d’une boutique de disques ?

Déjà, c’était une période de ma vie où je dormais quelque chose comme cinq secondes par nuit. Évidemment, je n’étais pas le seul dans ce cas à Rennes puisqu’à la fin des années 1970, c’était notre vie de dormir cinq secondes par nuit. À cette époque, je n’avais pas d’argent et mon grand but c’était d’en gagner pour deux raisons. D’abord, il fallait à tout prix garder mon petit appartement à Rennes qui était devenu une plaque tournante (sic) pour pas mal de monde. Ensuite, il fallait payer les maquettes de mes premières chansons. Par conséquent, je me suis mis à partager ma vie entre deux activités. Le soir, je faisais le DJ dans des endroits improbables de la nuit rennaise en passant du Blondie ou de la soul. Et la journée, donc, au lieu d’aller à la fac d’anglais, je bossais chez un petit disquaire. La boutique s’appelait Opus Disques. C’est ici que j’ai rencontré pour la première fois Richard Dumas (ancien pilier de la jeune scène rock rennaise désormais photographe très réputé, ndlr) et que notre amitié a commencé autour de quelques conseils d’achats. Ma spécificité de disquaire, c’était que j’assaillais les gens à chaque fois quand je trouvais qu’ils achetaient des trucs, disons, pas terribles. Quand je sentais que quelqu’un était parti pour s’acheter un disque moyen, immédiatement, je fonçais. Mon truc, ce n’était pas de faire culpabiliser les clients, non. J’essayais plutôt de réorienter leurs choix. En douceur (sourire). Quand je voyais certains clients se saisir du disque d’un groupe moyen, je me mettais en action : « Mais vous ne vous rendez pas compte ? Vous avez aussi la possibilité de vous acheter l’album de Jacno ou Broken English. Ça va vous plaire. » Plus tard, j’ai appris que les commerciaux du label Phonogram ne comprenaient pas comment les 33 tours de Marianne Faithfull pouvaient aussi bien se vendre dans une seule petite boutique à Rennes, alors qu’ailleurs en France ce n’était pas franchement la joie (sourire). Bah voilà, c’était à cause de mes stratégies de fan…

- Dusty Springfield – Dusty in Memphis

Même si je suis attiré par les créatures, au départ le look de Dusty Springfield, un peu travelo, ça me repoussait plus que ça m’attirait. Pourtant je suis attiré par les « créatures », mais à cause sans doute de l’image un peu queer – la choucroute, tout ça – de Dusty Sptingfield, j’ai mis du temps à l’aimer. C’est Bob Stanley, du groupe anglais Saint Etienne, qui m’a offert cet album. Au départ, ça ne m’a pas fait grand-chose, puis j’ai trouvé une porte d’entrée dans cette musique à travers l’incroyable chanson « Breakfast In Bed ». Dès lors, tout s’est enchaîné : la découverte du personnage Dusty, le fait qu’elle ait été celle par qui la soul s’est imposée au-delà du public black américain, etc. C’est quand même elle qui a popularisé le son Motown en Angleterre. Et puis sa voix, c’est du velours. Tout a l’air d’être chanté sans effort. C’est d’autant plus étonnant quand tu lis sa biographie Dancing with demons. Tu comprends que le personnage Dusty Springfield reste quelqu’un de peu sûre d’elle et de très sombre. Sous les sourires, il y a ces histoires de drogues et la chute libre quand elle part vivre à Los Angeles. Elle se mutilait, souffrait énormément. J’avais sans doute besoin de cette noirceur pour contrebalancer le côté pop un peu mignon. Tout le monde a une fêlure, quoi qu’il en soit, et on gagne à ne pas trop les cacher au fil du temps…

- Marianne Faithfull – Rich Kid Blues

Marianne Faithfull – A Secret Life

Le titre de cet album, à l’origine, c’est « Mask ». Maintenant, je ne l’ai jamais vu en magasin dans cette version. J’imagine qu’il doit en exister, allez, trois exemplaires. Peut-être même que cette version a totalement disparue, il faudrait investiguer (sourire). Je sais que Marianne n’aime pas beaucoup cet album. À cette époque, elle était réellement dans un mauvais état. Un de ses anciens producteurs qui bossait aux studios Trident, dans le quartier londonien de Soho, l’a aperçu trainant dans la rue, sans but précis, quasiment une aiguille dans le bras. En l’apercevant, il lui aurait dit : « Mais Marianne, qu’est ce que tu fais actuellement ? Viens en studio avec moi, on va enregistrer un disque et on verra bien ce que ça va donner. » De là est sorti un album de reprise extrêmement authentique par sa fragilité. Elle chante du Bob Dylan, « It’s All Over Now Baby Blue », « Vision of Joanna ». C’est également le premier disque où l’on découvre sa nouvelle voix forcément altérée par sa consommation d’héroïne. L’autre album de Marianne Faithfull que j’apprécie particulièrement s’appelle A Secret Life (1995). Il a été produit par Angelo Badalamenti. Tu imagines cette rencontre entre Marianne Faithfull et celui qui a composé les musiques des films de David Lynch ? Bref, quand je pense à cet album, je pense aussi à ce moment où j’ai acheté ma maison dans le quartier de Montmartre de Paris. Quand j’ai déménagé dans cette maison, je n’avais aucune affaire à moi. Être dans le dénuement total, mais dans une maison immense et très haute de plafond, ça te fait beaucoup gamberger. C’était cette période où les choses commençaient à bien marcher pour moi. Je regardais ce grand endroit vide en me disant : « Mais en fait, je ne pourrais pas vivre là-dedans, c’est trop grand. » Le seul truc que j’avais tenu à amener avec moi, c’était ce disque de Marianne Faithfull.

- Suicide – Suicide

Le Chelsea Hotel à New York

La première rencontre avec (le chanteur de Suicide) Alan Vega a eu lieu quand j’étais descendu à New York. Je m’étais loué une chambre au Chelsea Hotel pour me sentir au plus près du mythe rock’n’roll de cette ville qui m’a tellement fait fantasmer plus jeune. Je voulais expérimenter tout ce que j’avais cru percevoir à travers les disques du Velvet Underground et voir pour de vrai les images qui allaient avec : CBGB, Max Kansas City, la Factory d’Andy Warhol, l’Actors Studio… Quand Alan Vega m’a vu, petit frenchy romantique, au Chelsea Hotel, il a halluciné : « Ne reste pas dans cette piaule pourrie. Barre-toi de cet endroit ! Ça craint ! » Ça m’avait beaucoup surpris de sa part (sourire). Bon, c’est vrai que le Chelsea Hotel, ça craignait réellement. On ne pouvait pas fermer la porte de sa chambre. Et puis un soir, en prenant l’ascenseur, je me suis retrouvé avec des femmes quadragénaires, en apparence assez dignes, jusqu’à ce que je remarque toutes les traces de piqures encore à vif sur leurs bras. Et là, elles se sont mises à se piquer devant moi, le plus naturellement qui soit. Suicide, j’ai eu la chance de les voir sur scène au Palace, à Paris, en première partie de ce groupe rockabilly The Stray Cats. Thierry Haupais, le journaliste de Libération, qui avait produit mes premiers disques, mais aussi le premier 45 tours de Marquis De Sade, m’avait trouvé une place. Son idée c’était de profiter de ce live pour me faire rencontrer un mec de la maison de disques Ariola et le convaincre de me signer sur leur label. Moi, honnêtement, le mec d’Ariola, j’en avais beaucoup moins à foutre que le concert de Suicide, le groupe qui a sorti une de mes cinq chansons préférées de tous les temps : « Cheree ». Quel souvenir j’en garde ? Celui d’un grand concert. Alan Vega se faisait cracher dessus, insulter. Alors forcément, il répliquait en gueulant. C’était hyper violent, ça m’a énormément plu.

« Toute ma vie est comme ça : je provoque le destin, mais ensuite le destin se charge de me renvoyer quelque chose. »

- Lou Reed & John Cale – Songs for Drella

Ce disque va sortir un an après la fameuse soirée de reformation du Velvet Underground, en 1989, à la Fondation Cartier. J’y étais. Rien n’était annoncé de leur réformation, même si quelques heures avant cet évènement, ça bruissait : « Il parait que Lou Reed et John Cale se reparlent. Peut-être qu’il va se passer un truc… » Quand ils sont montés sur scène et qu’ils se sont mis à jouer ensemble, il y a eu comme un flash. Pour les amoureux du Velvet comme moi, ça a été une sensation impossible à décrire avec des mots. Je crois qu’il y a un film de cette soirée où on me voit dans l’assistance et j’ai l’air halluciné, tellement ému. Je ressemble à quelqu’un en train d’assister à une chose surnaturelle. Plusieurs fois, j’ai eu l’occasion de rencontrer Lou Reed. Mais pour le coup, c’est moi qui n’ai pas voulu : Lou, c’est un génie. Et puis, comme quelques copains journalistes me disaient : « Franchement, Lou Reed il est tellement odieux », j’avais trop peur d’être « dé-fané » (sic). Un jour, on est quand même tombé nez à nez, entre les murs de l’hôtel de la Paix à Paris. On s’est regardé et j’aurai dû engager la conversation, mais au lieu de ça j’ai eu un mouvement de recul. Plus tard, j’ai appris que Lou Reed me connaissait de réputation et avait même dit des trucs gentils sur moi, notamment au sujet de ma voix. Pour moi, c’est l’adoubement total. En fin de compte, c’est peut-être mieux que je garde ses disques près de moi et ce souvenir d’un rendez-vous raté.

- Unloved – Heartbreak

Quand j’ai entendu la chanson d’Unloved « Guilty of love », j’ai cherché partout où acheter leur album. Plus tard, quand j’ai su qu’ils faisaient un DJ set entre les murs du magasin Rough Trade à Londres, je n’ai pas hésité une seconde : j’ai sauté dans le premier Eurostar. Malheureusement, je suis arrivé trop tard. Pas de taxi, pas de métro… Il y avait pas mal de Français dans la boutique, et comme beaucoup commençaient à se rapprocher de moi pour faire des photos, je n’étais pas à l’aise. Donc je me dis : « Pas grave, je me casse ». En me dirigeant vers la sortie, je tombe sur le musicien David Holmes qui joue avec Unloved. On engage la conversation et David me présente Keefus, le leader du groupe, jusqu’à ce qu’on échange nos mails. Trois semaines après, Keefus envoie un message : « On débarque de Los Angeles. On se voit ? » On s’est donné rendez-vous à Saint-Malo, je leur ai fait visiter la ville, ils ont accroché. C’est comme ça qu’ils ont fait les premières parties de ma tournée pour l’album Blitz. Aujourd’hui, ils se sont domiciliés à Saint-Malo et on reste proches. Toute ma vie est comme ça : je provoque le destin, mais ensuite le destin se charge de me renvoyer quelque chose. Ça a commencé avec cette tempête de neige qui a obligé les Stinky Toys à rester chez moi après leur concert à Rennes, avant de rallier Paris. Sans cette tempête, jamais je n’aurais osé dire à Jacno et Elli Medeiros que moi aussi je faisais de la musique. Ceci posé, Heartbreak, c’est un très grand disque. Il y a du Velvet Underground et du Phil Spector, mais aussi une atmosphère évoquant les films de David Lynch et la musique d’Angelo Badalamenti.

C’est la synthèse de ce que tu recherches dans la musique ?

C’est toujours la même histoire : un disque ouvre une porte, et, à partir de là, toute ta trajectoire peut changer. Il ne faut surtout pas cliver les musiques. Il faut tout écouter, tous les styles. Si, passé un certain âge, tu continues à vouloir t’acheter des disques et à en écouter (surtout des nouveautés), c’est que tu continues à avancer. C’est pour ça que j’aime tellement la pop. Dans la pop, tous les coups sont permis et il n’y a pas de limite. Enfin, je crois à ça…

❏

Merci à Quentin et à la splendide boutique The Record Station.

L’album Surf d’Etienne Daho sera disponible dès samedi 20 juin dans le cadre des Disquaire Days.