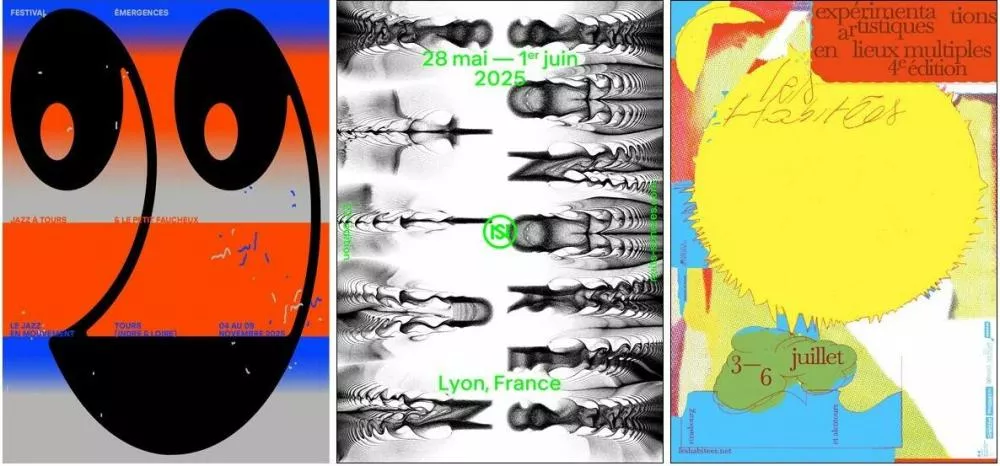

L’Algorave, c’est le monde fou où le live coding (écrire des lignes de code informatique, finalement) se transforme en musique. Depuis le début des années 2010 ces soirées hors normes s’invitent dans les hangars et les salles de concert. Aujourd’hui reconnues sur les grandes scènes, ses teufs s’installent dans les programmations de festivals comme Les Nuits Sonores.

À celleux qui ont toujours rêvé de faire la musique électronique, mais qui n’ont jamais téléchargé FL (ex-Fruity Loops) ou Ableton, l’Algorave est peut-être l’alternative faite pour vous. (Vous êtes, quoi qu’il arrive, invités à cette fête de lignes de code). Tsugi vous souhaite donc la bienvenue dans l’énigmatique monde de l’Algorave.

Alors l’Algorave, c’est quoi ? Tout simplement, de la musique électronique codée en live. Ici, les sons ne sont pas lancés depuis des clés USB, mais générés ligne après ligne, par des algorithmes écrits en direct. La musique du futur est déjà là.

À lire également sur tsugi.fr : 34 000 artistes alertent sur les dangers de l’IA

D’un côté le nom, contraction des deux mots « algorithm » et « rave », dit déjà presque tout. Derrière cet anodin jeu de mots, se cache un mouvement plus dense, ni tout à fait club, ni totalement expérimental. Où la maîtrise du langage informatique et la recherche sonore se rencontrent dans une forme inédite de musiques composées à la volée.

Algorave, teuf et langage universitaire

Le terme « Algorave « émerge au début des années 2010, porté par des figures comme Alex McLean (co-fondateur de Slab) et Nick Collins sous l’inspiration du travail de Top Lap. L’idée : détourner le live coding de ses contextes académiques, pour l’ancrer dans une culture du club, du partage, de la fête. Plus qu’un genre musical, l’Algorave est une pratique : une scène. Elle réunit des musiciens, programmeurs, hackers, artistes numériques et amateurs de musiques électroniques radicales autour d’un même postulat. L’ordinateur n’est pas un outil caché, mais est au cœur de la scène et de la création.

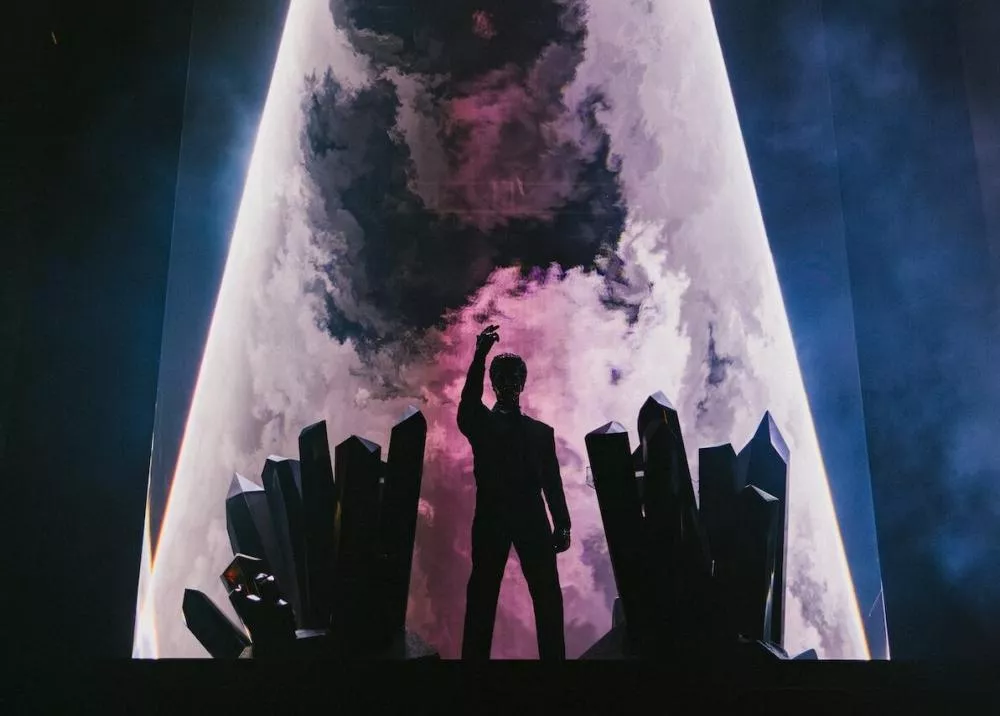

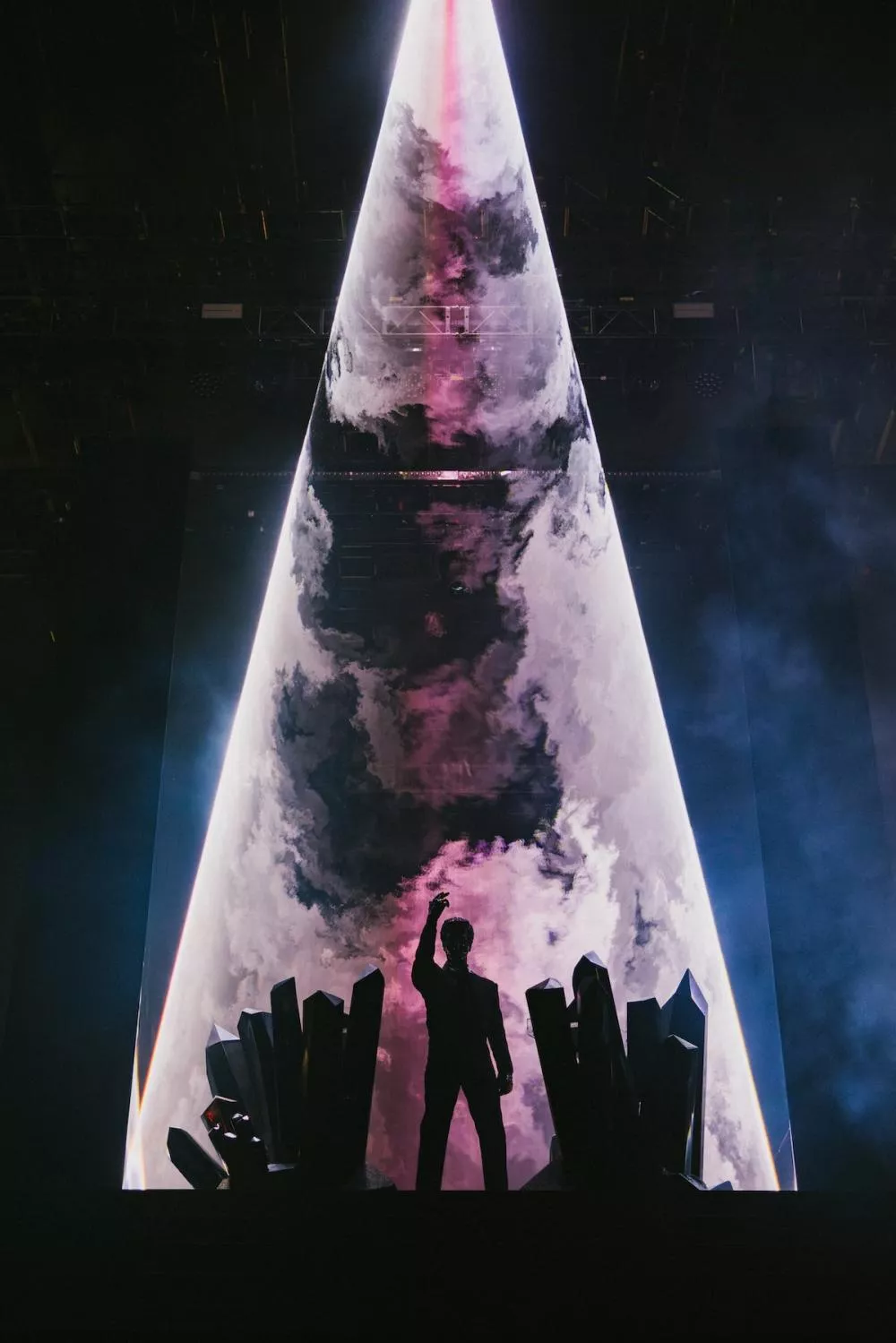

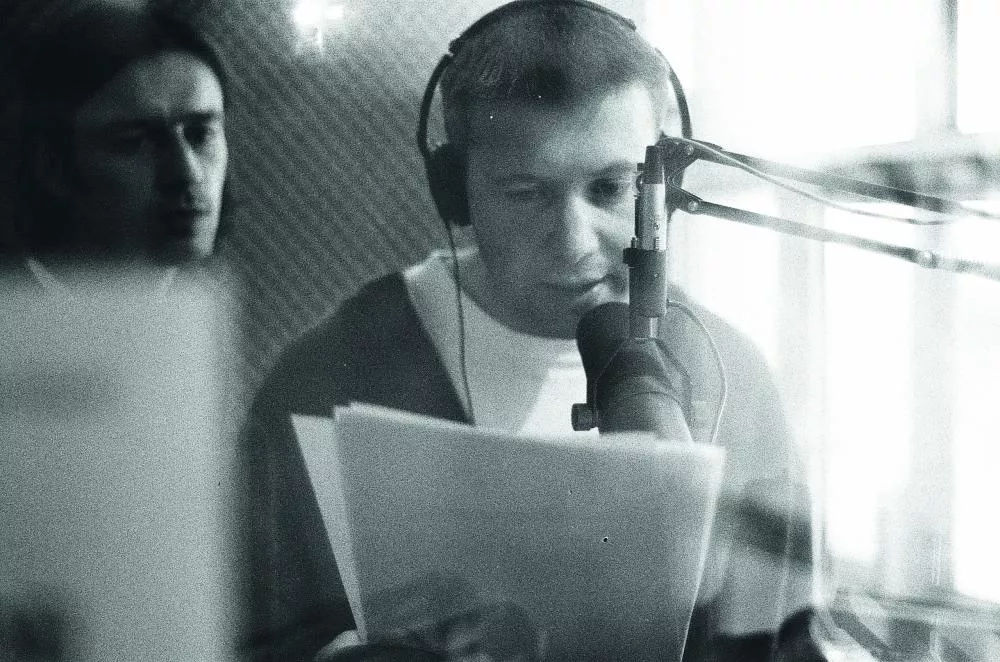

La musique est générée en direct par des environnements de programmation comme SuperCollider, TidalCycles, FoxDot ou Conductive, la bibliothèque développée par Renick Bell — figure importante du mouvement. L’artiste, assis — ou debout, au choix — devant son ordinateur, projette son écran sur un mur. Le public voit le code se dérouler en même temps que la musique se construit. Chaque boucle, chaque effet, chaque glitch trouve son origine dans une fonction, une variable, une structure algorithmique. Le tout dans une logique de pure transparence.

Pas de star, juste un ordinateur

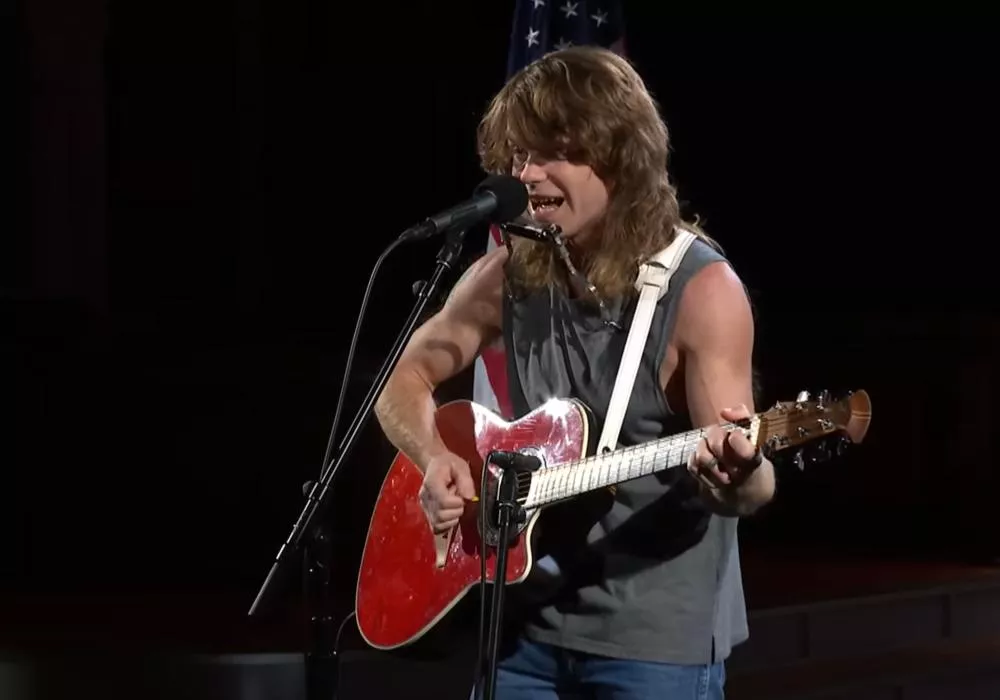

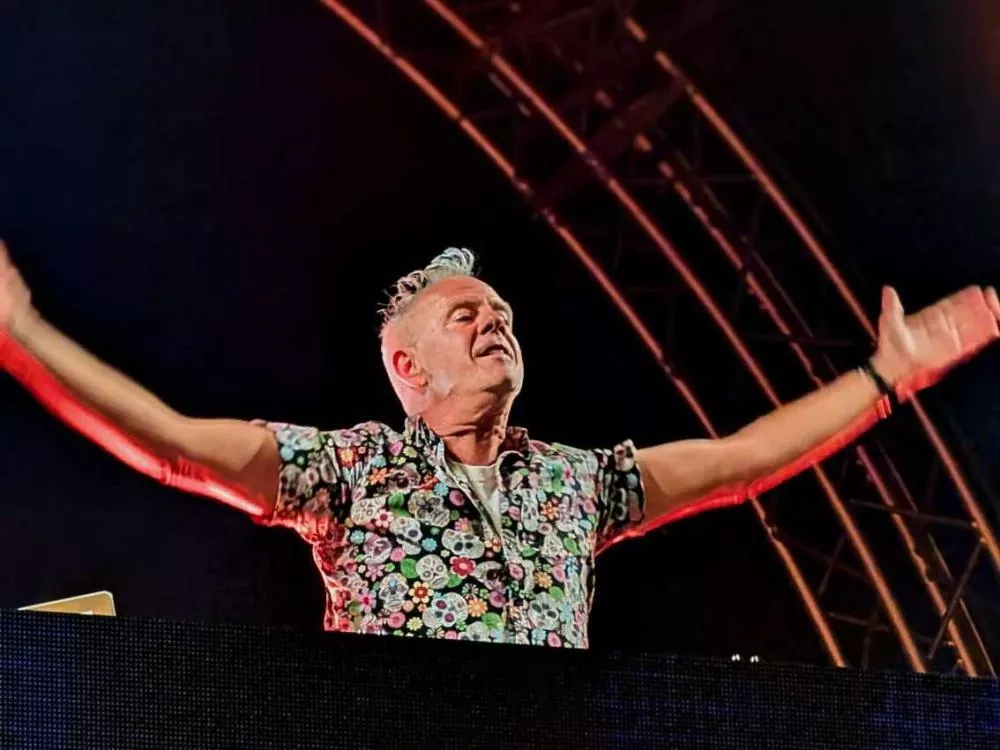

L’Algorave rompt avec l’imaginaire du producteur superstar et de l’interface « user-friendly ». Ici pas de platines, pas de contrôleurs MIDI ostentatoires, pas de gestes spectaculaires. À la place, un écran, un terminal et des caractères qui s’empilent. Pourtant ce dépouillement apparent masque une virtuosité réelle, ainsi qu’une tension : celle entre la lenteur de l’écriture du code et l’urgence du rythme de la musique. Comme le souligne Matt Yee-King, l’un des live coders et chercheurs associés à la scène, il existe toujours un décalage entre l’idée et sa réalisation. Mais c’est dans cette latence-même que réside une part du spectacle.

À lire également sur tsugi.fr : Un roman illustré sur le légendaire duo techno Drexciya

Le son lui, oscille entre techno minimale, noise, drone, électronique déstructurée et jungle. On y entend autant les échos de Drexciya, Autechre que l’influence plus lointaine de John Cage… Le free jazz ou des musiques percussives traditionnelles. À travers leurs informatiques, les live coders réactivent un héritage composite de la musique électronique, en se positionnant toujours à la marge des industries musicales conventionnelles.

Fini l’algorithme qui enferme : ici, il crée

Dans une époque saturée de flux automatisés, de recommandations algorithmiques invisibles et d’opacité technologique, l’Algorave propose une autre relation au numérique : ouverte, explicite, lisible. Elle soulève le capot de la musique électronique et la résume en un assemblage de signes et de lettres. Chaque performance est une démonstration pédagogique et une manière de reprendre le pouvoir sur la machine. L’algorithme ne produit pas l’injonction, il devient outil de création collective.

Les artistes de l’Algorave militent presque tous pour le logiciel libre, les pratiques open source, la documentation partagée. Une manière d’ancrer leur art dans une éthique de la transmission, comme le résume Dr Mick Grierson : « Ce que nous faisons influence directement la culture. Le logiciel n’est pas une boîte noire. Il vient d’humains. Et ces humains sont musiciens. »

Dans Algorave, il y a rave

Plus que par un son unique, l’Algorave se distingue par son esprit : ouvert, accessible, horizontal. Il ne s’agit pas d’une scène élitiste ou geek, mais d’un lieu de rencontres et de circulation des savoirs. L’improvisation y est reine, mais toujours médiation avec le langage, comme une forme de poésie machinique.

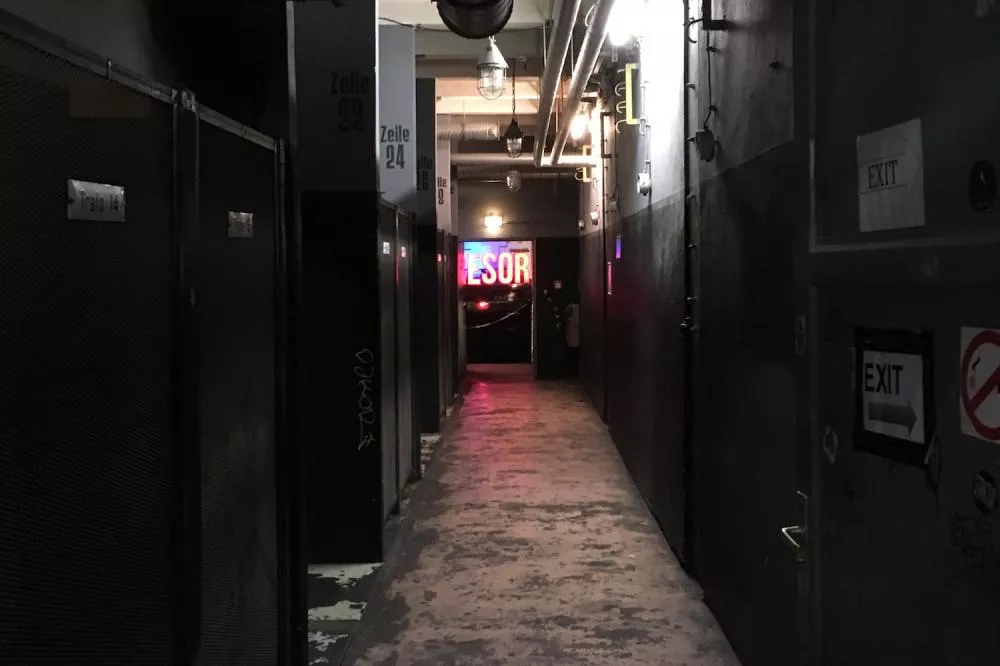

Les rassemblements mêlent concerts, conférences et ateliers. On y fait la fête et on y réfléchit. Devant les écrans de codes, le public se prête aussi bien à une danse effrénée qu’à une contemplation assise.

Dans un monde saturé de produits finis, de playlists calculées et d’artistes brandés, l’Algorave propose autre chose : un espace pour penser la musique comme processus, la machine comme partenaire, le code comme performance artistique. Un mouvement discret mais bien vivant ! Cette micro-utopie qui prend la forme d’un beat écrit en langage Haskell, quelque part entre un terminal noir et les néons d’un club.