Au Brésil, de jeunes rappeurs indigènes s’emparent du micro pour dénoncer les discriminations dont ils sont victimes, la déforestation, ou encore les violences faites aux femmes. En mixant flow hip-hop, instruments traditionnels et symboles sacrés, ils font souffler un vent de fraîcheur sur les musiques urbaines.

Article issu du Tsugi Mag 170, écrit par Hélène Brunet-Rivaillon

Perfecto sur le dos, le visage orné d’une peinture tribale et les oreilles dissimulées derrière d’immenses boucles en plumes turquoise, la rappeuse Katú Mirim feint de s’envoyer un festin un peu particulier. Dans le clip de «BLING BLING», tiré de l’album CURA (« remède», en portugais) sorti en début d’année, la chanteuse brésilienne descendante du peuple bororo plante sa fourchette dans une assiette remplie de chaînes en or. Puis elle fait mine de les déguster, comme s’il s’agissait d’une simple plâtrée de spaghettis au beurre. À chaque bouchée, un liquide rouge sang dégouline de ses lèvres.

Cette mise en scène pop et déroutante illustre les paroles qu’elle débite sur ce morceau, dénonçant l’obsession des artistes hip-hop pour les looks saturés de bijoux et d’accessoires en or. Elle les accuse d’être complices d’un marché, parfois illicite, qui perpétue le pillage des terres indigènes et fait régner la terreur dans certains territoires.

Extraits : «Esse seu bling bling / Para nós, traz bang bang» («Ton bling bling / nous apporte des bang bang»); «O seu cofre é lotado e nosso prato sem comida» («Ton coffre-fort est blindé et notre assiette vide »); «Sua riqueza causa pobreza, estupro e destruição» («Ta richesse engendre la pauvreté, le viol et la destruction»). Depuis ses débuts sur la scène hip-hop nationale en 2017, Katú Mirim rappe le cri du cœur légitime d’un peuple opprimé depuis des siècles. Et son combat a fait mouche.

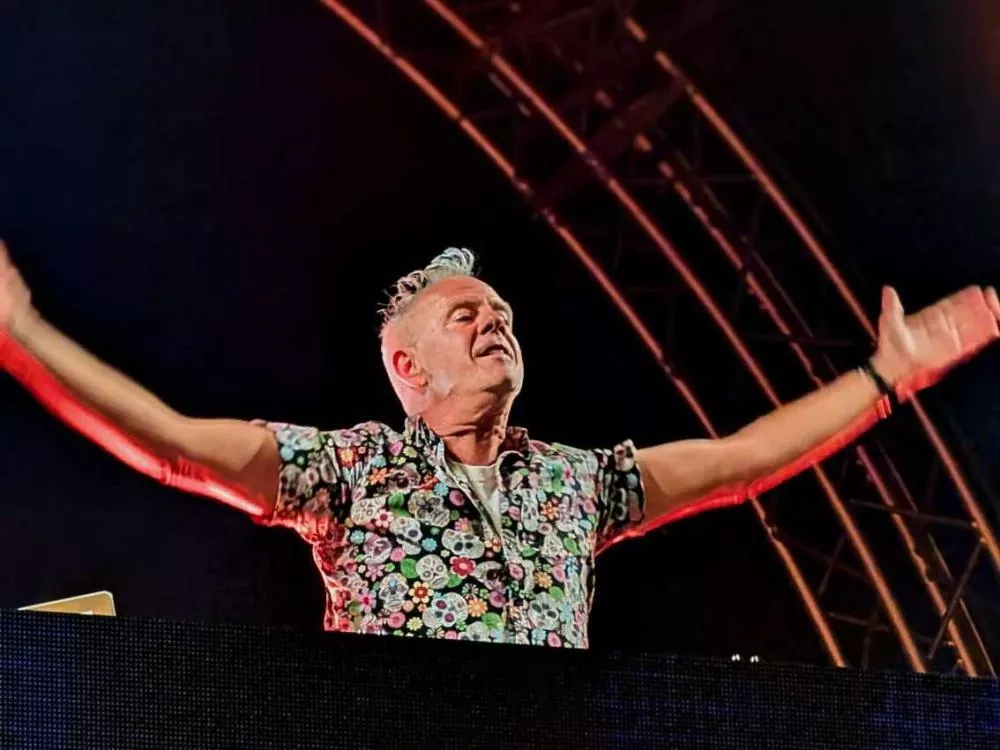

À l’automne 2023, on la découvrait en couverture du magazine ELLE Brasil, photographiée de profil, coiffée d’une crête iroquoise, le visage paré de piercings et de tatouages : une consécration.

Voir cette publication sur Instagram

Depuis quelques années, de nouveaux courants militants pour la cause indigène émergent dans plusieurs pays d’Amérique latine, notamment via les réseaux sociaux. Sans surprise, le hip-hop, genre musical contestataire par essence, occupe une place de choix dans ces luttes modernes. Au Mexique, le musicien Mente Negra a fondé un label destiné à promouvoir le rap indigène.

Il produit des artistes rappant dans des langues autochtones comme le nahuatl, le cuicatèque et le mazatèque. Au Chili et en Argentine, le rap mapuche (peuple autochtone exproprié de ses terres) remonte, quant à lui, au début des années 1990. Il a vraisemblablement été initié par Jano Weichafe, qui dénonçait, déjà, les discriminations touchant de plein fouet les Mapuches et leurs conséquences, à commencer par la pauvreté, la toxicomanie et la marginalisation.

Maracas, menaces de mort

Aujourd’hui, quelques rencontres et petits festivals indépendants de rap dit «natif » ou «originel » sont organisés, notamment au Mexique et en Colombie. Mais c’est au Brésil, le plus vaste pays du sous-continent latino-américain, que le phénomène a pris le plus d’ampleur. Les populations indigènes, rurales comme urbaines, y représentent environ 0,5% des habitants.

Dépossédés d’une partie de leurs terres à partir de la colonisation, fortement spoliés pendant la dictature militaire (1964-1985), régulièrement agressés sous le mandat de Jair Bolsonaro (2019-2023), les peuples autochtones doivent encore faire face à des batailles, parfois sanglantes, menées par les lobbies de l’agriculture et les exploitants forestiers. Privés de leurs ressources naturelles, ils sont nombreux à affluer dans les villes, depuis des décennies, à la recherche de moyens de subsistance. Ils atterrissent en majorité sur les hauteurs des favelas et dans les baraquements plantés en périphérie des métropoles.

Alors, révoltés, mais pacifistes, les jeunes indigènes s’emparent des nouveaux outils de communication pour faire entendre leurs voix. Des youtubeurs et des influenceurs en costume traditionnel, prônant le respect de leurs droits et la préservation de l’environnement, sont apparus, çà et là, sur la toile.

Et une scène hip-hop indigène a progressivement vu le jour, composée de jeunes gens issus de différentes ethnies et vivants autant dans des villages reculés dans la forêt qu’au cœur des principales agglomérations du pays. Dans les clips et sur scène, on les voit jouer des maracas sur des beats hip-hop, arborer des tenues à la mode twistées avec des symboles sacrés et rapper en mixant des paroles en anglais, en portugais et en langues millénaires.

Les pionniers du mouvement sont les Brô MC’s, un quatuor formé par deux paires de frères – Clermerson Batista et Bruno Veron, ainsi que Kelvin et Charles Peixoto –, originaires de l’État du Mato Grosso do Sul, à la frontière avec le Paraguay, et issus du peuple guarani-kaiowá, l’un des plus menacés du sous-continent. Leurs textes alternent entre le portugais et le guarani.

Dès la sortie de son premier album, en 2009, le groupe a participé à la cérémonie d’investiture de la présidente Dilma Rousseff. Son sujet de prédilection? Le massacre des groupes indigènes par les grands « fazendeiros » («propriétaires terriens »). L’un de ses tubes s’intitule «Terra Vermelha» (« terre rouge»), allusion au sang versé par les ethnies opprimées. Durant le mandat de Jair Bolsonaro, ses membres ont reçu des menaces de mort pour les dissuader de continuer à dénoncer ces actes de barbarie. Bien entendu, il en aurait fallu bien plus pour les convaincre de déposer les micros.

Lutte contre l’extinction des identités indigènes

Dans le sillage de ces frangins rebelles, une flopée de jeunes rappeurs a commencé à poster des EP et des clips amateurs en ligne, signés Owerá, Brisa Flow, Oz Guarani, wescritor, Oxóssi Karajá, etc. Les femmes – Katú Mirim, Souto MC et Kaê Guajajara, entre autres – abordent, en plus des thèmes récurrents du racisme et de la défense de l’environnement, des sujets tels que les inégalités de genre ou les violences sexuelles.

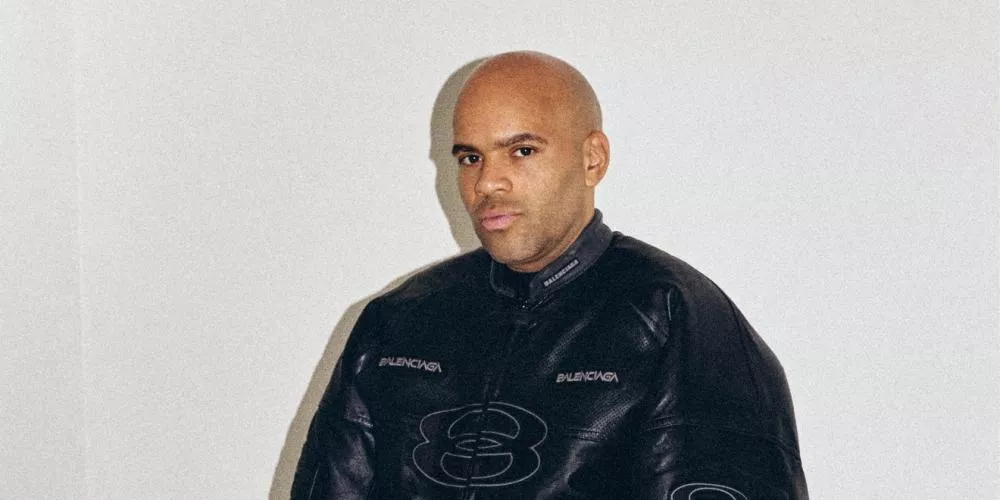

Kaê Guajajara nous donne rendez-vous un matin de février dans un café branché du centre de Rio de Janeiro. Tandis que des vingtenaires affalés dans un canapé Chesterfield chuchotent en l’observant, elle commande des œufs brouillés au bacon. Sa mini-robe moulante beige laisse apparaître ses «grafismos », des tatouages temporaires à l’encre de jenipapo – une baie d’Amazonie – auxquels les peuples indigènes prêtent des vertus protectrices.

« Je suis née à Mirinzal, dans le Maranhão, où j’ai vécu jusqu’à mes 9 ou 10 ans avec ma mère », commence-t-elle avant de dérouler une histoire qui fait écho à bien d’autres au sein de la jeunesse indigène. Des exploitants forestiers s’installent dans son village, confisquent la forêt et poussent les familles à fuir. La petite Kaê débarque au Complexo da Maré, immense conglomérat de favelas situé au nord de Rio, et peine à se conformer aux us et coutumes de cet autre monde.

« Je mettais un soutien‑gorge par-dessus mon t-shirt, j’enfilais mes tongs en me trompant de pied, je portais beaucoup d’artisanat, les gens trouvaient ça étrange, ils disaient que j’étais une bête de la forêt », relate-t-elle, perchée sur des talons hauts, arborant de grandes boucles d’oreille en perles derrière ses longs cheveux noirs. L’ensemble lui donne des airs de diva R&B.

À l’adolescence, les conflits explosent avec sa mère. La première insiste pour afficher son identité indigène, notamment en se peignant le corps, mais la seconde est persuadée de la nécessité de se fondre dans la masse pour s’intégrer et limiter les risques de discrimination.

« J’ai grandi en assistant à l’extinction de notre identité et c’est un scénario difficile pour une enfant qui construit la sienne », regrette-t-elle. Un drame va achever de la convaincre qu’il ne faut pas la couper de ses racines. Alors qu’elle travaille comme réceptionniste dans un hôtel, son employeur la somme de se présenter sans «grafismos ». Or, dans la culture guajajara, ces dessins éphémères agissent comme des remparts contre les attaques extérieures. En rentrant du boulot, vêtue d’un tailleur triste, dépouillée de ses attributs spirituels, elle est victime d’une agression sexuelle. Cet épisode marque le début de sa lutte acharnée pour rendre visibles les indigènes et préserver leur culture.

Un manque de visibilité

Deux albums suivront, dans lesquels elle associe les rythmes ancestraux avec ceux du hip-hop, composant ce qu’elle qualifie de «Música Popular Originária – MPO» («Musique populaire originelle»): Kwarahy Tazyr («fille du soleil », en zeeg’ete, la langue guajajara) en 2021 et Zahytata («étoile») en 2023.

La même année, elle est repérée par le magazine Forbes, qui la classe parmi dix chanteuses brésiliennes à suivre. Déjà, fin 2022, elle avait marqué les esprits par sa performance au Festival do Futuro, à l’occasion de l’investiture du président Lula.

À 30 ans, celle qui rêve de réaliser un featuring avec Coldplay et de rencontrer Stromae, a cofondé Azuruhu, un label spécialisé dans la promotion des nouveaux artistes indigènes. Et elle vient de publier un livre intitulé Descomplicando com Kaê Guajajara – O que você precisa saber sobre os povos originários e como ajudar na luta antirracista (Sans complication avec Kaê Guajajara – Ce que vous devez savoir sur les peuples autochtones et comment aider la lutte antiraciste).

Journaliste depuis plus de vingt ans et spécialiste des musiques actuelles brésiliennes, Claudia Assef estime que, malgré une reconnaissance de ces chanteurs et chanteuses au sommet de l’État, la route est encore longue pour qu’on puisse réellement parler de popularité dans la société en général. «C’est un mouvement embryonnaire, constate-t-elle. Ces artistes manquent encore de visibilité. » Pour elle, les rappeurs et rappeuses indigènes doivent se professionnaliser. Et les Brésiliens, dans leur ensemble, gagner en ouverture d’esprit: « Il y a encore beaucoup de racisme ici. » Un argument pourrait, cependant, rameuter les foules.

Depuis le village guarani de Krukutu, au sud de São Paulo, le rappeur Owerá, 23 ans, le résume ainsi: «Le combat des peuples

indigènes est celui de tous, car nous luttons pour préserver la nature, notre vie, le futur de nos enfants. » Le grand public l’a découvert en 2014, lorsqu’il avait déroulé, en plein match de la Coupe du monde de football, une bannière pour alerter sur la spoliation des terres indigènes.

À l’époque, Werá Jeguaka Mirim, de son vrai nom, est préadolescent et se fait appeler Kunumi MC. Il sort un premier album en 2018 et enchaîne les featurings avec de grands noms de la scène pop comme le rappeur Criolo, le producteur colombien Lozk, les groupes Tropkillaz et BaianaSystem, Kaê Guajajara, et même le géant Caetano Veloso et la star nationale Daniela Mercury.

Son dernier disque est titré Mbaraeté (« résistance», en guarani).

Owerá se produit sur scène en arborant une coiffe en plumes de perroquets. «Chacune m’apporte une énergie, confiet-il. Et c’est aussi une manière de remercier la nature et de lui témoigner notre respect. »

Voir cette publication sur Instagram

Fils d’un écrivain militant guarani, le jeune homme a été biberonné aux prières, aux cantiques et aux rythmes des tambours. Avant de découvrir le rap, la musique électronique et les possibilités offertes par la technologie pour diffuser des messages à grande échelle. S’il reconnaît que les smartphones et Internet sont des outils indispensables à sa lutte rappée, il rappelle que « le progrès ce n’est pas de détruire la nature, c’est de bien vivre avec elle ». Une punchline totalement new gen’.