Avec l’avènement de Discogs il y a une vingtaine d’années, les boutiques en ligne ont fleuri, et avec elles un éventail colossal de disques a été mis en vente. En partie grâce à notre petite fierté franco‑française, Vinyl Street, créée par Madelin Guallino.

Par Brice Meghraoui-Nicolas

C’est une jolie maison faite de briques blanches, située dans l’Essonne, à une trentaine de kilomètres de Paris. Peu de voisins des lotissements alentour doivent le savoir, mais c’est dans ce pavillon, ou plutôt dans son sous-sol, que se cache (une partie de) la plus grosse boutique de disques de France. Son nom ? Vinyl Street. Combien de disques ? Environ 100 000 référencés sur le site de vente en ligne Discogs et 500 000 en stock, répartis aux quatre coins du pays. Madelin Guallino, 43 ans, se cache derrière cette entreprise hors norme et nous accueille dans cette maison, à la fois lieu de vie et de travail, pour revenir sur la création légèrement hasardeuse de Vinyl Street.

Les premières années

Un portrait dans Tsugi ? C’est plutôt dans les pages de L’Équipe que le jeune Madelin, tout juste adolescent, se serait vu, car c’est une carrière de sportif de haut niveau qui l’attendait. Détecté dès ses 12 ans du côté de Grasse d’où il est originaire, il brille dans le saut en longueur et le sprint. Sa rencontre avec la musique intervient à cette même époque, alors qu’il vit en autarcie avec d’autres jeunes sportifs : « Mon père était passionné de musique, il y avait toujours des vinyles qui tournaient à la maison, comme les Beatles ou Pavarotti. Mais en sport-études, les communautés se mélangeaient et chacun ramenait ses disques. C’est là que j’ai commencé à écouter du hip-hop, du ragga, du rock. C’est ce melting-pot qui a aiguisé mon oreille. »

- À lire aussi sur Tsugi.fr :Discogs : record absolu pour ses catalogues en 2024

À tout juste 23 ans, Madelin rêve des JO, mais n’arrive pas à assumer financièrement cette carrière de sportif. Il plaque tout, entre dans une école de commerce qui l’emmène à Paris et devient stagiaire chez Because Music, secteur distribution. Il travaille alors sur de gros projets, comme les albums de Booba, Sefyu ou encore le premier long format d’Uffie, ex-future star d’Ed Banger : « Ce fut un flop. Les 50 000 disques pressés ont été envoyés à la casse ».

À l’issue de ce stage, une proposition est faite à Madelin pour bosser dans le secteur digital. Mais en 2011, l’industrie musicale se trouve dans un ventre mou : le format physique ne vend plus, et le streaming n’est pas encore installé. Job trop mal payé et marché du disque en déliquescence, il plaque tout (une nouvelle fois), retourne dans le sud de la France et, pensant le monde musical derrière lui, trouve un boulot de nuit dans un casino de la Côte d’Azur.

Et Vinyl Street fut

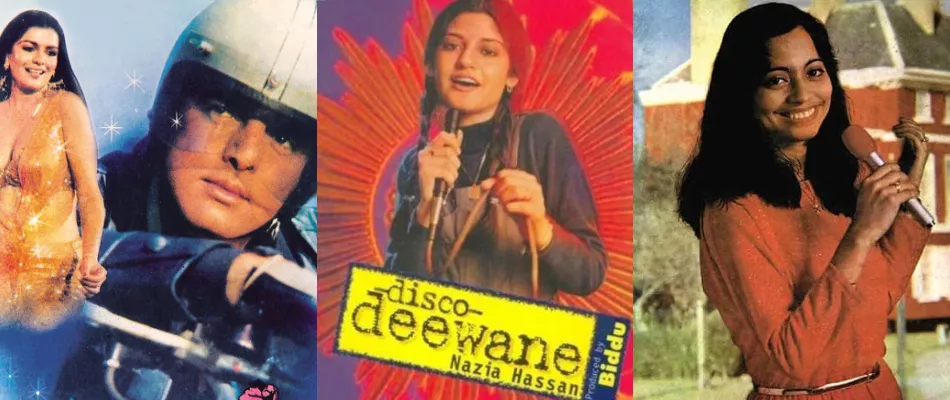

Mais un passage à Londres courant 2013 le fera revenir à la musique… La première pierre à l’édifice Vinyl Street. « Ma copine de l’époque vivait près de Brixton et il y avait des magasins de disques partout. Je sortais de mon expérience dans la musique en France où il n’y avait pas une thune, et là, je découvre que la vente de vinyles cartonne. J’hallucine. » Conscient que le phénomène pourrait traverser la Manche, Madelin commence à acheter des lots de disques en Angleterre ou au Canada qu’il fait importer directement chez lui.

En cherchant à les vendre sur Internet, il fait la découverte du site Discogs et, très vite, ça prend : « Avec seulement cent ou deux cents disques, je me faisais en une journée ce que je pouvais gagner en une semaine au casino où je bossais ». En l’espace de quelques semaines, Vinyl Street est né. Sans réelle expérience dans la vente de vinyles en solo, comment se fabrique-t-on un stock de disques important ? « Il y en avait partout dans le sud de la France ! J’ai commencé à faire le tour des boîtes de nuit et des casinos de la Côte. Personne ne s’intéressait à ces vinyles, c’était facile. C’est lorsque j’ai racheté un lot de 50 000 disques pour 4 000 euros que ça a vraiment commencé. »

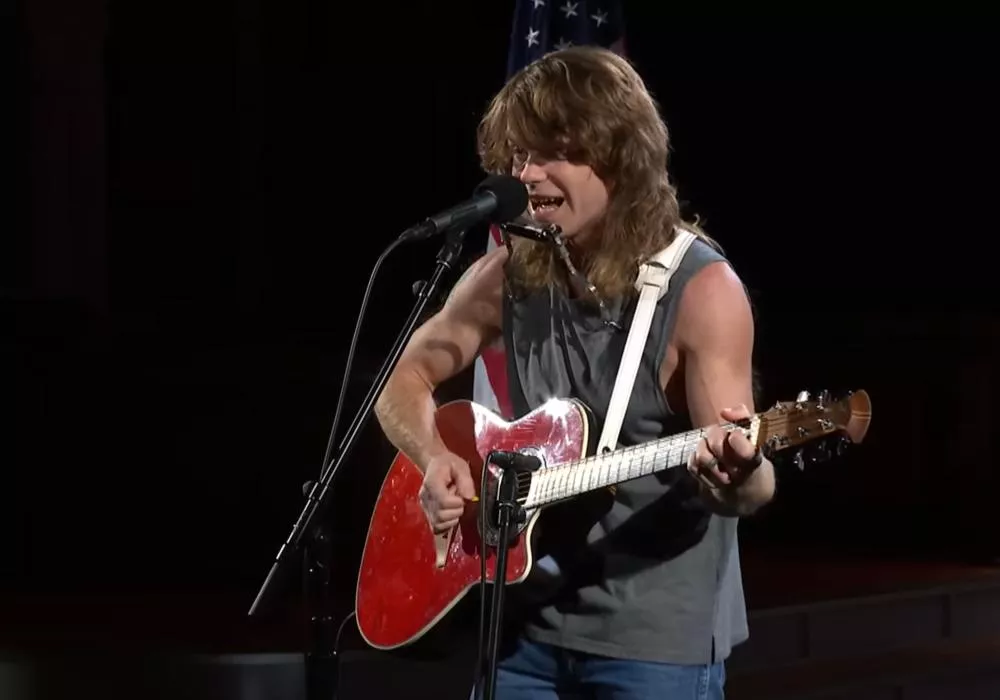

- À lire aussi sur Tsugi.fr :Rock, Hip-hop, carries : quand les dents racontent la musique

Il commence à faire grossir sa boutique Discogs et référence un maximum de vinyles, car il comprend vite que c’est le volume qui importe sur ce site. À la différence de ses collègues qui jouent sur la rareté ou ciblent un genre musical en fonction des tendances, Madelin achète de tout. « Des Claude François ou des Michel Sardou, j’en vends plein. Ce qui n’est pas exotique pour nous en France va l’être à l’étranger. Et ce sont des disques que je touche à cinq centimes et que je peux revendre cinq euros. C’est une marge fois cent. » Sa règle numéro un est alors d’acheter tous les lots qui passent pour se forger le plus gros stock possible. Sauf une fois. « Le seul lot que j’ai refusé, c’est celui d’un gars dont le père venait de décéder. Je vais chez lui et, en fait, il collectionnait les pochettes de gamines dénudées. Il n’avait que ça, et là j’ai dit non. »

Il ira jusqu’à faire le business plan d’une boutique à Paris, lui qui s’est installé en Île-de-France en 2014 après avoir rencontré celle qui deviendra la mère de ses enfants. Mais très vite, il n’y voit que perte d’argent et de temps : « Qu’est-ce que tu veux que j’aille foutre toute la journée à Paris ? J’ai envie d’être avec mes mômes, les voir grandir. Le mercredi après-midi, je ne travaille pas pour passer du temps avec eux. »

Business et transmission

L’arrivée de Discogs il y a une vingtaine d’années a bousculé le marché du vinyle : désormais chaque disque a une valeur, mais surtout un prix, qu’il soit réel ou surcoté. À la façon du marché de l’immobilier parisien, nombreuses sont les références devenues inaccessibles à cause de vendeurs spéculateurs. Madelin joue-t-il ce jeu de la montée des prix ? Complètement. « Le mec qui te raconte qu’il fait ça par amour et passion pour la musique est un menteur. J’en connais plein qui surcotent leurs disques juste pour se faire des thunes. Contrairement à beaucoup de gens de ce milieu, j’ai toujours assumé le fait que je faisais ça en partie pour l’argent. J’ai été formé par l’industrie du disque et on était là pour faire des sous. »

Et puis les ne sont pas les seuls responsables de cette montée incessante des prix, le site a aussi sa part de responsabilité : « Discogs, qui au début se la jouait “partage de la musique”, est devenu une entreprise capitaliste. En une dizaine d’années, ça a vrillé : au départ, les commissions qu’ils prenaient sur les ventes étaient de 3 %, et aujourd’hui, c’est 10 %. Je vends toujours autant, mais je dois travailler deux fois plus pour faire le même chiffre d’affaires vu que les commissions ont augmenté. »

Pour Madelin, Discogs a « pulvérisé le jeu », et c’est désormais impossible de vendre en ligne sans la plateforme. Même s’il a tenté de créer un Discogs à la française sous le nom de Spinlog avec des frais de commissions très bas, l’aventure s’est arrêtée au bout de quelques mois.

Mais derrière le business, Madelin joue aussi un rôle patrimonial. Depuis 2020, il travaille main dans la main avec la BNF pour combler les manquements de leurs archives discographiques. Leur but étant de recenser l’intégralité de la production musicale française, Madelin étoffe plusieurs fois par an leur catalogue grâce à ses nombreuses trouvailles. Et maintenant, c’est quoi la suite pour Vinyl Street ? « Je me vois arrêter d’ici une dizaine d’années, je ne vais pas continuer à vendre des disques jusqu’à 70 ans. J’écoule mon stock et j’irai refaire de belles voitures vintage. » Pourquoi ne pas léguer ce stock à ses enfants pour perpétuer l’héritage ? « Petit, j’étais déjà passionné par les disques que l’on écoutait à la maison. Mais mes enfants, ça ne les intéresse pas. Peut-être qu’ils le feront avec des objets qui nous paraissent banals aujourd’hui mais qui seront vintage dans vingt ans. »