Au printemps 2024, un groupe de DJs et productrices égyptiennes fondent le Dhamma Collective, un projet visant à diversifier le style des soirées proposées au Caire. Avec une préférence assumée pour l’éventail de genres de la bass music et une volonté claire de mettre en avant les femmes artistes. Une petite révolution serait-elle en marche ?

Par Julien Duez

Il est 17 heures, le soleil vient de se coucher sur Riyad, la capitale de l’Arabie saoudite où, en ce début du mois de décembre, se déroulent les XP Music Futures. Depuis cinq ans, cet événement s’est imposé comme LE rendez-vous à ne pas manquer pour les acteurs de la sphère musicale au sein du monde arabe. Trois jours durant, des professionnels de l’industrie de la musique se retrouvent pour échanger et partager leur expérience — et leur expertise — à travers des ateliers, puis des tables rondes. Mais à la nuit tombée, place à la fête, pure et authentique. Comme une illustration de l’évolution de la politique culturelle voulue par le royaume wahhabite dans le cadre de son projet pharaonique Vision 2030, censé diversifier les activités du pays pour préparer l’ère de l’après-pétrole.

- À lire aussi sur tsugi.fr : XP Music Futures 2024, l’avenir s’écrit dans le désert

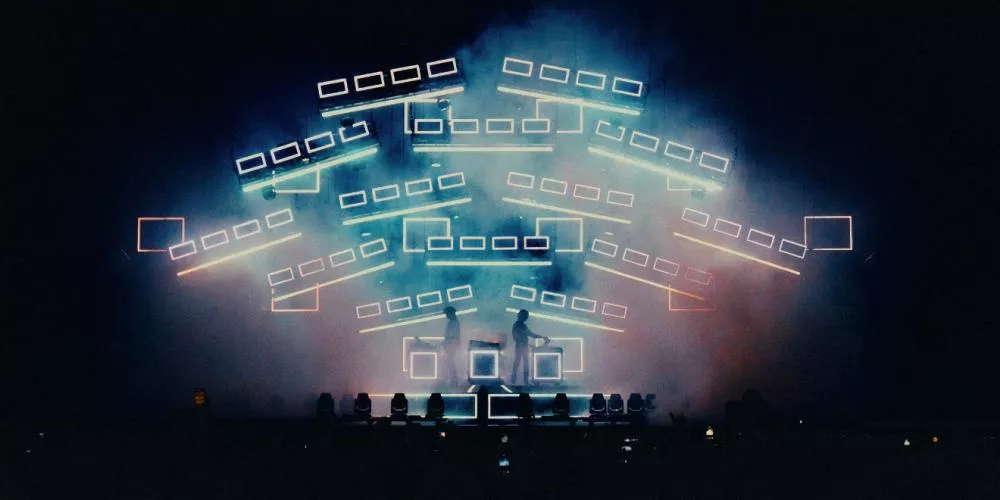

Sur la dizaine de scènes érigées au cœur du JAX District, le quartier des artistes planté dans la périphérie ouest de la métropole, des musiciens, rappeurs et DJs originaires de toute la région se chargeront d’ambiancer des teufeurs – majoritairement locaux. Tous trépignent d’impatience à l’idée de pouvoir se déhancher sur des rythmes de pop arabe, de hip-hop, de musiques traditionnelles et de tech-house. Ils viennent d’Arabie saoudite bien sûr, mais aussi de Jordanie, de Palestine, du Maroc ou encore d’Egypte. Comme Yas Meen Selectress, une jeune trentenaire née au Caire. Elle a cofondé le Dhamma Collective il y a un an demi dans sa ville natale en compagnie de quelques amies DJs et productrices. Parmi elles, Maria Saba, MARTINA et Rajia, avec qui elle s’apprête à partager les platines pour un set de quatre heures au nom particulièrement évocateur : Club N Bass. Au programme : du son qui claque fort et tranche avec les styles plus en vogue lors des XP Nites.

On la retrouve à l’entrée du hangar X4 où sont attendues plusieurs centaines de ravers. Coupe courte fignolée au gel, bijoux clinquants et trench en cuir noir sur les épaules, Yas Meen affiche un sourire chaleureux qui traduit la joie de se produire pour la 25e fois sur scène en 2025. Qui plus est, en compagnie de ses acolytes du Dhamma Collective, ce qui reste exceptionnel. « Chacune de nous mène une carrière solo en parallèle et ce collectif est comme un parapluie sous lequel on se réunit ponctuellement, précise la Selectress. Quand on se retrouve pour mixer, on apporte nos influences respectives pour faire progresser ce projet toutes ensemble ». Progresser, le terme n’est pas choisi au hasard. En un an et demi d’existence, Dhamma ne s’est produit qu’à six reprises sous son propre nom : quatre fois au Caire et deux fois à l’étranger. « À Riyad, c’est notre seconde date en dehors de l’Égypte. La première a eu lieu au mois de novembre en Ouganda, pour les dix ans du festival NyegeNyege», reprend Yas Meen.

C’est faux, la petite bourgeoisie

Un peu frustrant pour un groupe dont l’ambition est précisément de diversifier la scène du Caire où, selon la productrice, « le public n’est pas encore habitué à écouter le son qu’on aime jouer » et s’ambiance davantage dans les soirées teintées de pop arabe, dont l’Égypte domine outrageusement la scène régionale, et avec les autres genres locaux bien établis que sont le chaâbi et son dérivé plus organique, le mahraganat. « Notre premier défi, c’est de réussir à trouver des salles pour se produire, déplore Yas Meen. À la base, il y en a peu à disposition, mais quand on veut organiser une soirée centrée autour de la bass music, de la techno ou du son hardcore en général, ça devient quasiment mission impossible. »

Pour preuve, sur les quatre événements organisés à ce jour par le Dhamma Collective, deux étaient des « breakfast partys ». Un concept, certes, original, mais qui traduit le côté « débrouille » avec lequel ses membres doivent composer pour exister. « La scène underground est présente, notamment dans une boîte culte qui s’appelle le Cairo Jazz Club. Mais c’est vrai qu’en dehors de ça, il faut vraiment connaître les bonnes personnes pour savoir ce qu’il se passe », confirme Sofiane, un Français qui a vécu au Caire pendant cinq ans avant de s’expatrier à Riyad en septembre 2024. « En plus, la définition qu’on a du terme « underground » en Égypte n’est pas la même qu’en Europe. Dans une ville comme Le Caire, où la division sociale est assez marquée, le grand public va considérer que ce milieu est plutôt bourgeois. »

- À lire aussi sur tsugi.fr : Algérie : Raver dans les dunes

Pourquoi ? Peut-être parce qu’à défaut de réussir à être bookés dans des boîtes traditionnelles, les collectifs comme Dhamma ou, avant lui, JellyZone, fondé en 2017 par la DJ Donia Shohdy, se replient dans des lieux posés au bord du Nil. « Attention, prévient Sofiane, ça ne signifie pas pour autant que ce sont des soirées bourgeoises ! » Le prix est très abordable, « ce qui est bourgeois en revanche, c’est la perception du grand public de ces soirées qui ont lieu dans des lieux considérés comme bourgeois. Mais, comme au Caire, il est plus ou moins accepté qu’une certaine bourgeoisie mène un train de vie un peu différent, les gens du quartier de ces villas vont te laisser tranquille quand ils voient où tu te rends. »

Prioriser les profils invisibilisés

Malgré tout, dans un pays où la musique est contrôlée par un puissant syndicat toujours prompt à faire taire les événements alternatifs et les scènes jugées problématiques, le Dhamma Collective mène un combat loin d’être gagné d’avance : celui de « prioriser » et « rendre visiblesdes DJs femmes et non-binaires », dixit Yas Meen Selectress qui avoue avoir : « l’impression d’être prise pour un quota » quand elle est la seule femme programmée. « Il nous arrive parfois de programmer un artiste masculin dans nos soirées, mais c’est parce qu’on kiffe vraiment sa musique. » Illustration à Riyad, où les trois femmes ont invité 3phaz, un DJ cairote « et avant tout un ami », dont Yas Meen, MARTINA et Rajia sont « totalement fans ». Notamment de ses productions « qui mêlent de la bass music orientée club avec des touches d’identité locale » et qui trouvent toujours naturellement une place dans leurs sets.

« Ce que je trouve incroyable avec Dhamma, contrairement à certains collectifs qui jouent principalement pour un public de diaspora, c’est que ce sont des artistes arabes qui jouent pour un public arabe. Leurs influences vont parler au public d’ici, analyse Sofiane.On ne retrouve pas un regard auto-exotisantdans leurs performances, c’est très brut, très authentique. Je ne suis même pas sûr qu’il y ait un discours derrière leur projet, mis à part kiffer et faire kiffer les autres. » Le jeune homme reconnaît cependant que « voir autant de meufs monter sur scène en même temps a une dimension politique et cette surreprésentation féminine inhabituelle amène un côté super rafraîchissant. »

- À lire aussi sur tsugi.fr : Femmes DJs et productrices : ces initiatives pour briser le plafond de verre

Yas Meen confirme que « des amies filles qui choisissent de s’unir pour mener un projet ensemble, c’est labélisé comme étant politique », tout en précisant que l’ambition première de son collectif reste de « se réunir pour jouer la musique qu’on aime. On ne cherche même pas à égaler le niveau de popularité de la pop arabe, juste d’être acceptées pour ce que nous sommes au sein de la scène culturelle égyptienne. » La main est tendue, et ce, depuis le premier jour d’existence du collectif. En bonne « geek de la linguistique », la Selectress rappelle que « Dhamma » est un signe diacritique arabe « qui désigne la façon dont les lèvres forment le son « OU », mais aussi un mot dont la racine signifie « rassembler ». Tout simplement.