© Lola Banet

« Junglist massive », chantait General Levy sur le premier tube du genre, « Incredible » en 1994. Trente ans plus tard, le refrain n’a jamais semblé aussi pertinent. La jungle, devenue drum’n’bass, connaît une phase de popularité sans précédent, amorcée depuis deux ou trois ans. Musique de passionnés et de puristes, très britannique, parfois ostracisée, elle est en passe de conquérir enfin les États-Unis, le monde, et peut-être même la France.

Un article de Gérome Darmendrail, à lire sur le numéro 179 de Tsugi

« C’est quoi cette musique ? » La question est posée sur un ton qui ne laisse pas sous-entendre une quelconque envie de la découvrir. À la maison, prêt à décoller pour une soirée à Petit Bain, la séance d’écoute drum’n’bass tourne court. Dans le taxi, un peu plus tard, c’est la méconnaissance qui prévaut. « Une soirée quoi ? », demande le chauffeur. « Dreumedbaisse ? Non, je ne sais pas ce que c’est. » On pourrait s’en étonner, s’en émouvoir, ou y voir au contraire quelque chose de positif : plus de trente ans après son apparition, la drum’n’bass reste une musique encore méconnue, mal comprise, voire rejetée. Sans doute un signe de vitalité.

En train de fumer une cigarette sur la coursive de Petit Bain, tout en s’étonnant qu’à minuit et demi, il y ait déjà une file d’attente devant le bateau ( » À Toulouse, personne n’arrive si tôt ! »), Valentin, du groupe Visages, en rigole : « Ma mère ne comprend toujours pas ce que je fais. »

À lire sur tsugi.fr : 10 tracks drum’n’bass pour ceux qui aiment les basses… Par Doc Scott

Il en joue et en produit pourtant depuis quelques années maintenant, et avec une certaine réussite, Visages faisant un peu figure de tête de proue du genre en France, signé sur le prestigieux label londonien 1985 Music et tournant un peu partout dans le monde, de l’Australie aux États-Unis. « Ça reste une musique qui n’est pas toujours accessible, concède le DJ et producteur toulousain, mais quand les gens aiment, ils aiment vraiment. »

On en aura l’illustration un peu plus tard dans la soirée, dans la cale de Petit Bain, quand, après un peu plus d’une heure de dubstep, la rythmique s’emballe et passe au-dessus de 175 BPM. Les cris et les bras en l’air du public rappellent que cette musique a quelque chose de spécial, qui peut diviser, mais aussi fédérer comme peu d’autres.

Le fantasme du crossover pop

Ce statut de genre musical un peu marginal, la drum’n’bass l’a toujours eu, rappelle Gilb’R, qui nous reçoit dans son studio quelques jours plus tard. « Dans le spectre des musiques électroniques, ça a toujours été une musique à part, limite ostracisée », explique celui qui, avant de fonder le label Versatile et de se retrouver dans la nébuleuse french touch, fut l’un des premiers DJ à en jouer en France, sur Radio Nova, dans l’émission Rollin, et en club, au Gibus et au Rex.

« C’est Ariel Wizman qui m’avait fait découvrir. Il bossait encore chez Nova, il était sur tous les nouveaux styles. Pour moi, ça a été une révélation. » Un style à l’allure de musique du futur, au croisement de trois cultures, celles des sound systems, du sampling et des raves, caractérisé par des basses puissantes et des breakbeats frénétiques, dont on entend les premières pulsations à Londres au début des années 1990 dans les soirées Rage, avec Fabio et Grooverider aux platines, et sur les ondes des radios pirates Kool FM et Fantasy FM.

« C’était la quintessence du son anglais, et quelque part, c’est le dernier style de musique électronique qui a vraiment inventé un truc. Je me souviens que les jazzmen en étaient dingues, parce qu’il y avait ce truc un peu post jazz‐rock très complexe. Et quand tu réécoutes aujourd’hui, ça reste très futuriste. »

Volta, le Junglist Posse, X Pensive à Paris, Le Lutin à Toulouse, Willyman dans les free… En France, ils sont alors une poignée à s’enticher de cette musique pas toujours bien acceptée, et se croisent au magasin Black Label, dans les couloirs de Nova, au Gibus ou au Rex.

« Il y a eu un vrai engouement à un moment à Paris autour de cette musique, une communauté s’était créée. Des gens qui venaient du rap, du reggae, souvent, pas trop de la techno en fait. Mais dans les clubs, c’était un genre que les programmateurs hésitaient à mettre en avant. Les soirées, c’était toujours en semaine. Je me souviens d’une au Palace, en 1994 ou 1995, à l’époque où David Guetta s’en occupait. Il avait peur de faire fuir sa clientèle, donc il avait voulu faire un back‐to‐back avec moi. Je mettais un disque jungle, et lui un disque de house derrière ! »

À lire également sur tsugi.fr : 5 années qui ont changé la drum’n’bass

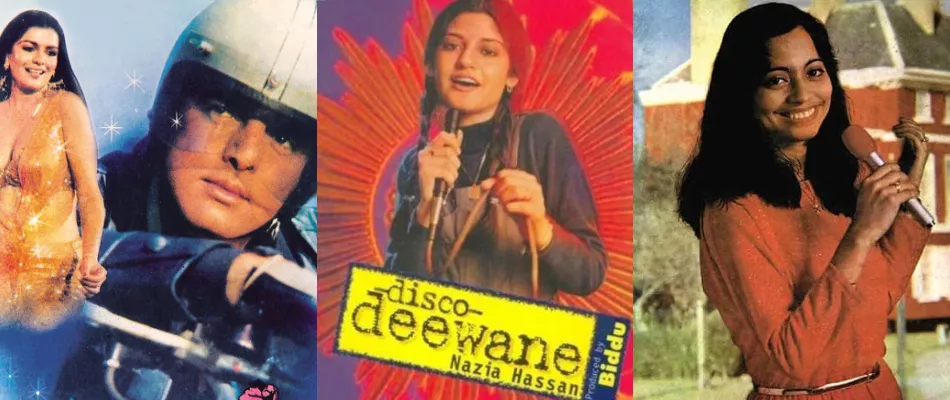

Outre-Manche, après les premiers hits « Incredible » de M-Beat et « Original Nuttah » de Shy FX, sortis en 1994, viennent les albums ambitieux, ceux de Goldie, Photek,Alex Reece, LTJ Bukem, succès à la fois critiques et commerciaux. La jungle, devenue drum’n’bass quand le rythme s’est accéléré, est à la mode. Du moins en Angleterre.

Les majors s’empressent de prendre le train en marche et de signer des artistes, on peut croiser Lauryn Hill,Kate Moss ou Robbie Williams dans les soirées Metalheadz, Noel Gallagher collabore avec Goldie, qui sort avec Björk, et David Bowie et Madonna s’essayent à ces rythmes rapides le temps de quelques morceaux. « Il y a eu alors ce fantasme du crossover pop », se souvient Gilb’R. « Notamment lorsque Roni Size a gagné le Mercury Prize en 1997. Crossover qui n’a pas eu lieu… »

Malgré quelques invités de prestige et une grosse promo, les seconds albums de Goldie et Roni Size ne transforment pas l’essai et le genre retourne dans l’underground.

Drum’n’bass version pop

Fondateur du label Hospital aux côtés de Tony Colman en 1996, aujourd’hui l’un des plus emblématiques du mouvement, Chris Goss se souvient de cet âge d’or où à Londres, « on entendait de la jungle partout, dans les magasins de disques, de fringues, dans les cafés, dans la rue, depuis les fenêtres des gens ».

Pourtant, l’Anglais estime que cette musique ne s’est jamais aussi bien portée qu’en 2025. « Elle est plus importante qu’elle ne l’a jamais été, presque mainstream », affirme-t-il sans sourciller. « Elle est dans les charts, à la radio en journée, Nia Archives est devenue une vraie popstar, Chase & Status a gagné des Brit Awards, et aujourd’hui, les trois majors ont toutes des artistes drum’n’bass dans leur catalogue. J’ai l’impression que le public et les maisons de disques sont enfin prêts pour ce tempo. »

Les chiffres vont dans son sens. Selon un rapport publié par Spotify en décembre dernier, les écoutes de morceaux drum’n’bass auraient augmenté de 94 % sur la plateforme depuis 2021. Une « nouvelle vague de popularité » qui doit, selon le patron d’Hospital, beaucoup à TikTok.

« Pendant le confinement, TikTok a eu un gros impact sur la musique, les films, la mode, mais je pense qu’il a été encore plus grand pour cette musique et ce tempo. Les contenus y sont très courts, les musiques souvent diffusées en accéléré. Or, il n’y a pas besoin d’accélérer la drum’n’bass ! C’est presque une bande-son naturelle pour TikTok. »

Du réseau social chinois a notamment émergé toute une nouvelle génération d’artistes tels que PinkPantheress, Kenya Grace et piri & tommy, affolant les compteurs sur les plateformes de streaming avec leur drum’n’bass à la sauce pop. À moins que ce ne soit l’inverse. « Je me souviens de la première fois que j’ai entendu PinkPantheress », raconte Chris Goss. « J’étais en voiture avec ma plus jeune fille, qui écoutait de la musique sur son téléphone. Quand j’ai entendu ce morceau de PinkPantheress qui sample ‘Circles’ d’Adam F, j’ai arrêté la voiture. ‘Qu’est-ce que c’est que ça ?’, je lui dis. Et elle me répond : “T’es trop vieux pour comprendre, Papa !” (rires) »

« Des artistes comme PinkPantheress ou piri & tommy incarnent la version pop de notre musique. Si tu vas dans une soirée drum’n’bass, tu n’entendras pas leurs morceaux. C’est de la pop music, et il faut l’apprécier telle quelle. Ce n’est pas irrespectueux, ils ont du talent. »

Le crossover pop espéré il y a vingt ans, il le voit davantage incarné par Nia Archives. « Une jeune femme noire britannique originaire de Bradford. J’ai vécu à Bradford quand je suis allé à la fac. C’est dans le nord de l’Angleterre, dans le Yorkshire, et ce que je peux dire, c’est que c’est un endroit tellement improbable pour voir émerger une artiste comme elle ! »

« Ses morceaux, on peut les entendre à la radio et en club, c’est une artiste à la fois grand public et respectée des puristes. C’est une réussite remarquable. Elle représente le melting-pot parfait de notre culture et de notre histoire. »

Un genre plus féminin ?

Kemistry & Storm, DJ Rap, DJ Wildchild, DJ Flight… Très rapidement, et même avant la techno ou la house, la drum’n’bass a vu des artistes féminines tenir le haut de l’affiche. De là à penser que cette scène était plus féministe que les autres, il y a un monde, et des risques de voir Elisa Do Brasil s’étrangler. «

Les Anglais étaient très misogynes, avec un côté caribéen macho très marqué, raconte la Française, DJ dans le milieu depuis la fin des années 1990. Et en France, ce n’était pas facile non plus. À Paris, il y avait Miss Ficel et moi. Ce qui était compliqué, c’est qu’on nous mettait en compétition. Des amitiés ont été ruinées à cause de ça. Entre femmes, ce n’était pas comme maintenant. »

Elle pense notamment à l’initiative EQ50, collectif cofondé par DJ Flight et Mantra en 2018, regroupant des artistes féminines anglaises, notamment Sweetpea, MC Chickaboo,Alley Cat et Jenna G. « Elles se sont unies pour faire de la place aux femmes dans la scène drum’n’bass. Leur idée, notamment, c’est de faire du mentorat auprès de jeunes artistes. Elles les mettent en relation avec des labels, les aident sur la production… C’est comme ça que Nia Archives a démarré. Elles y sont allées de façon assez violente au départ, en insultant lespromoteurs, mais au final, ça a marché. Sur tous les line-up anglais maintenant, il y a des filles. » Un exemple à suivre.

La frilosité française

Une lame de fond qui en France reste, pour l’heure, plutôt de l’ordre du frémissement. DJ emblématique du genre dans l’Hexagone, qui a tenu pendant vingt ans les soirées Massive au Rex Club, Elisa Do Brasil n’aime guère entendre parler d’un retour de la drum’n’bass. « C’est un peu difficile à entendre pour ceux qui n’ont jamais arrêté d’en jouer ! », tacle-t-elle. Elle reconnaît néanmoins qu’il se passe quelque chose. « Quand on voit que même David Guetta joue du jump-up, on peut dire que ça se démocratise, limite un peu trop ! »

Ayant accompagné le duo anglais Chase & Status lors de sa dernière tournée en France, en warm-up ou en closing, elle a pu suivre de près cette nouvelle forme d’intérêt pour le genre dans le pays.

« On s’est retrouvés à faire des sold-out sur des Laiterie, des Transbordeur, ça a ramené les vieux junglists et des jeunes qui n’écoutaient pas cette musique avant, qui l’ont découverte avec « Baddadan » (morceau de Chase & Status et Bou sorti en 2023, ndr). Même en France, ce « Baddadan » a réveillé quelque chose. »

À commencer par l’intérêt de quelques programmateurs. Le Badaboum, club parisien où elle rêvait de jouer depuis longtemps, l’a ainsi contactée pour lui proposer de lancer une résidence drum’n’bass. En ne lui offrant toutefois que les mercredis.

Chez DNB France, plateforme qui a pour objectif de fédérer et promouvoir la scène française, on pointe ainsi une forme de frilosité encore trop prononcée de la part des promoteurs et programmateurs.

« Si Toulouse est aujourd’hui une place forte du genre en France, c’est parce qu’il y a eu le Bikini, qui a un sound system incroyable et qui programme de la drum’n’bass depuis toujours », note David, en charge de la communication et DJ sous le nom de Cassei.

« Ailleurs, c’est compliqué d’avoir des lieux pour jouer cette musique. Soit tu as des problèmes de sound system, qui n’est pas assez bon, et le public trouve que ça ne sonne pas, qu’il n’y a pas de basses, soit les promoteurs et les bookeurs n’y croient pas, prétextant que le public ne boit pas assez… Même dans les festivals de découvertes, avec une programmation large, rock, techno, rap, il y a très peu d’artistes drum’n’bass. »

À lire également sur tsugi.fr : Après 10 ans d’absence, la d’n’b blockbuster de Pendulum revient

Pour ceux-ci, le salut passe souvent par l’étranger. « La plupart de nos bookings se font en Angleterre ou dans les pays anglophones », résume Valentin de Visages. « C’est compliqué d’en vivre en France. » Même le Rex Club, qui vient pourtant de sortir une compilation dédiée à la drum’n’bass, semble ne pas y croire. « Je ne pense pas qu’on pourrait refaire des soirées jungle comme le faisaient Gilb’R ou Elisa Do Brasil », juge Antoine Molkhou, directeur artistique du club. « En mélangeant différents styles de bass music, comme Miley Serious ou Greg, deux de nos résidents, oui, mais c’est compliqué de ne faire que de la drum. Ça reste une niche. »

Une niche qui s’agite

Une niche, mais qui peut être conséquente, comme le prouvent les soirées Get In Step qui se tiennent à Paris depuis 2011. Depuis leurs débuts, elles n’ont eu de cesse de changer de lieu pour voir plus grand : Dame de Canton (150 places), Petit Bain (300), Trabendo (850), Nexus (1 000) Cabaret Sauvage (1 300) et désormais Mia Mao (2 300), le deuxième plus grand club parisien, inauguré en janvier dernier.

Un succès qui tient en grande partie aux spécificités du public drum’n’bass, selon Thibaud Moussel, cofondateur de Ohlala Productions, l’agence qui organise ces soirées. « 70 % des gens qui se rendent à nos soirées sont déjà venus à au moins deux de nos événements. C’est une niche hyper soudée, des fans très engagés. Quand on a fêté nos 10 ans, on a vendu 400 tickets en prévente, avant même d’annoncer le line-up. »

À lire également sur tsugi.fr : UK : « aller en club devient un luxe » ?

Un public qu’il compare à celui du metal, autre niche musicale XXL s’il en est. Ohlala, qui a déjà un festival dédié à la bass music, s’apprête même à en lancer un nouveau en juin : Skull Valley, au Kilowatt à Vitry, qui mêlera artistes bass et metal. « Ce sont vraiment deux scènes parallèles qui ont la même énergie, des passionnés et beaucoup de public en commun. »

Pour la première Get In Step au Mia Mao, le 15 mars, l’accointance est tangible. Dans le vaste cube de béton au style berlinois, le code couleur vestimentaire tend irrésistiblement vers le noir, décliné façon skater ou gothique, avec beaucoup de tatouages et un nombre notable de hoodies siglés Get In Step.

Sur scène, les DJ se nomment Against Humanity et cachent leurs visages derrière des masques à gaz. Les infrabasses compressées, distordues, résonnent comme des guitares électriques, tandis que les beats qui se dédoublent pourraient parfois se confondre avec du speed metal. Signe qu’on est bien à une soirée drum’n’bass : ça danse beaucoup, et de façon assez intense. Une soirée un peu particulière, toutefois, puisque dédiée au label hongrois Eatbrain, spécialisé dans la neurofunk, un sous-genre qui cartonne aux Pays-Bas et en Europe de l’Est.

Dans la myriade de courants drum’n’bass (techstep, jump-up, liquid funk, minimal, halftime…), il est sans doute celui qui s’est le plus radicalement éloigné de ses racines jamaïquaines. « Là, c’était tartinade de neurofunk ! », convient après coup l’organisateur, qui explique que d’ordinaire la soirée balaye plus large. « En warm-up, on essaye toujours de faire des locaux, suivis par quelqu’un qui jouera deep ou liquid, ensuite on va partir sur quelque chose de plus mainstream, puis sur quelque chose de plus bourrin, de la neuro ou du jump-up, pour finir les gens ! »

L’ère des arenas

Si « l’effet Chase & Status » a pu ramener un peu de monde dans les soirées, la soudaine montée en popularité de la drum’n’bass post-Covid a surtout eu pour effet palpable une augmentation des cachets sur les gros artistes, déconnectés de la réalité française.

« On nous propose des tarifs parfois tellement hauts qu’il faudrait remplir un Accor Arena pour rentabiliser », s’inquiète Thibaud Moussel. « Ce sont d’ailleurs des artistes qui font désormais des arenas. Ils se concentrent sur l’Angleterre, l’Australie et la Nouvelle Zélande, et maintenant les États-Unis, parce qu’il y a de l’argent. Ils ne sont plus dans une logique d’aller développer des territoires et n’en ont pas grand-chose à faire des marchés tiers. »

« Aux États-Unis, la drum’n’bass est ce que le dubstep était en 2011, aux prémices d’un truc qui va exploser. On commence à le voir avec Alison Wonderland qui collabore avec Dimension ou John Summit avec Sub Focus. Dimension, qu’on avait fait au Nexus en 2022, est aujourd’hui main stage au festival EDC à Vegas. Le genre s’industrialise. Il y a des rachats de groupes en ce moment, on est en concurrence avec des sociétés qui ont des actionnaires… C’est quelque chose que je n’aurais jamais pensé voir dans la drum’n’bass. En 2011, on m’aurait regardé de travers si j’avais ouvert un tableur Excel ! »

Très britannique, voire circonscrite à Londres et Bristol pendant longtemps, la drum’n’bass est devenue globale. « C’est l’évolution la plus importante, indique Chris Goss, même si les gens continuent de la voir comme une musique britannique, ce que je peux comprendre. L’Amérique, l’Australie et la Nouvelle-Zélande sont devenues des marchés énormes. Il y a aussi les Pays-Bas, la Belgique, où la drum’n’bass est massive, les pays d’Europe de l’Est avec de très gros estivals, et bien sûr l’Allemagne, d’où est originaire Rudimental, l’un des plus gros groupes drum’n’bass actuels. La musique vient de partout maintenant. Chez Hospital, nous avons des artistes du Brésil (S.P.Y), du Japon (Makoto), de Russie (Bop), du Sri Lanka (IYRE)… «

Qu’en est-il de la France ? Longtemps à la traîne, voire quasiment inexistante au niveau productions, où Redeyes puis Dirtyphonics ont compté parmi les seuls artistes reconnus outre-Manche, elle commence à devenir un endroit vers lequel on tend l’oreille. « Pour avoir une scène, il faut avoir des artistes locaux, on ne peut pas en permanence les importer », explique Chris Goss. « Mais j’ai l’impression qu’il y a une nouvelle vague, à Paris et Toulouse. Des nouveaux producteurs sont arrivés, comme Visages, Trail, Monty. »

On pourrait également citer Burr Oak, qui marche fort dans la sphère neurofunk, The Caracal Project, artiste prometteur plus orienté pop, ou le jeune collectif et label Trajectoire, lancé afin « d’arrêter de courir après l’Angleterre et de proposer une vision de la vague française », dixit Qant, l’un de ses membres. Leur remarquable première compilation, sortie l’an dernier, revisitait la jungle des années 1990 avec beaucoup de fraîcheur.

La drum, un genre de geeks

Une lente mise en place qui s’explique peut-être par le fait que la drum’n’bass est une musique qui a toujours été réputée difficile à produire. « C’était une prise de tête, raconte Gilb’R. Les breaks étaient coupés à la main, traités sur du matos analogique, et pour arriver à faire sonner un kick, c’était un truc un peu magique de compression. Des mecs comme Dillinja, Lemon D ou Photek étaient de vrais orfèvres du sampler. »

« Si les outils de production modernes ont évidemment facilité le processus, cela reste un style exigeant« , comme le détaille Skwig, autre membre de Trajectoire, ingénieur du son dans un studio d’enregistrement parisien le jour, producteur de drum’n’bass la nuit. « En techno, tu mets un kick sur tous les temps et t’es déjà à peu près dans les codes. Pour faire un morceau jungle qui se tient, il faut choper un break, trouver un son de basse, avoir une idée de composition rythmique un peu précise, une notion d’accent que tu vas mettre dans une phrase musicale, que tu vas répéter ou pas… Il faut développer des automatismes. »

« Concrètement, si tu découvres cette musique-là alors que tu fais de la techno, et que tu appliques tes trucs de producteur techno, ça va s’entendre direct. Le kick sera super devant, la basse ne sera pas trop là, ça fera tourner le beat, il n’y aura pas vraiment de drop… Il y a des codes assez précis, certaines techniques de production qui sont particulières. »

« C’est un genre de geeks« , résume David de DNB France, qui pense que si aujourd’hui 80 % des artistes français viennent de Toulouse, ce n’est sans doute pas un hasard. « C’est une vraie scène. Ils sont potes, se passent des skills en production, ça a créé une émulation. Ils se transmettent un savoir faire. »

À lire sur tsugi.fr : Mara : Shatta, drum’n’bass et ‘foulamerde’ | INTERVIEW

Pour Chris Goss, la situation a néanmoins quelque chose d’un peu anachronique, surtout au vu de la place qu’occupe la France dans les musiques électroniques, à sa culture club. « Je ne sais pas, peut-être que la place énorme prise par le rap en France a freiné ce développement ? », tente-t-il d’expliquer. « Mais les choses sont en train de changer. Je suis persuadé qu’il va se passer des choses intéressantes dans les deux ou trois ans à venir. » On va le croire.

« Le genre s’industrialise. Il y a des rachats de groupes en ce moment, on est en concurrence avec des sociétés qui ont des actionnaires… C’est quelque chose que je n’aurais jamais pensé voir dans la drum’n’bass. » – Thibaud Moussel (ohlala productions)

INTERVIEW | Miley Serious

« Petite, je ne comprenais pas ce style »

Après deux compilations house et la techno sorties en 2023 chez Wagram, le Rex Club vient d’en publier une dédiée à la drum’n’bass, un genre qui, s’il n’a jamais été majoritaire dans le club parisien, y a toujours eu une place. C’est l’une de ses résidentes, Miley Serious, qui s’est chargée de la sélection.

Tu te souviens de ta découverte de la drum’n’bass ?

Je me souviens que petite je ne comprenais pas ce style. Roni Size était l’artiste préféré de mes frères, et je n’en pouvais plus, je détestais ! Mais plus tard, en allant à mes premiers festivals, genre Garorock, j’ai commencé à voir des DJ drum’n’bass, et j’ai eu le déclic. J’ai trouvé ça tellement intelligent, tellement plein de goût… Quand tu as enfin compris les musiques électroniques, tu peux comprendre la drum’n’bass. Ensuite, j’en ai beaucoup écouté en free. Je viens des Deux-Sèvres, c’était la seule façon d’en écouter. Il y avait pas mal de collectifs avec des sound systems.

La compilation s’en tient exclusivement à la drum’n’bass, alors que ta résidence au Rex balaye un peu tous les styles de bass music. Pourquoi ne pas avoir fait une compilation bass music ?

Déjà parce que ce n’est pas ce qu’on m’a demandé ! Et puis ça aurait été trop large, je pense que c’est bien de définir un genre de musique, de ne pas s’éparpiller. Je voulais un peu raconter l’histoire de la drum’n’bass, mais en version faces B. On y retrouve des noms importants du mouvement, comme Goldie ou Roni Size, mais pas forcément leurs morceaux les plus connus.

Pendant longtemps, les DJ drum’n’bass ne jouaient que drum’n’bass, et les DJ techno ou house ne jouaient jamais de drum’n’bass. C’est quelque chose qui a un peu changé.

Le seul qui le faisait, c’était Laurent Garnier. Il y avait toujours un moment de son set où il passait de la drum’n’bass. C’est un peu le seul qui avait le droit ! C’est pour ça que c’était le boss ! Maintenant, oui, ça a changé. On peut passer d’une vitesse à une autre, d’un style à l’autre de manière beaucoup plus facile, le public l’accepte davantage.

À lire également sur tsugi.fr : Laurent Garnier b2b Miley Serious à la Machine pour les 35 ans du Rex Club

Par Gérome Darmendrail, issu du numéro 179 de Tsugi