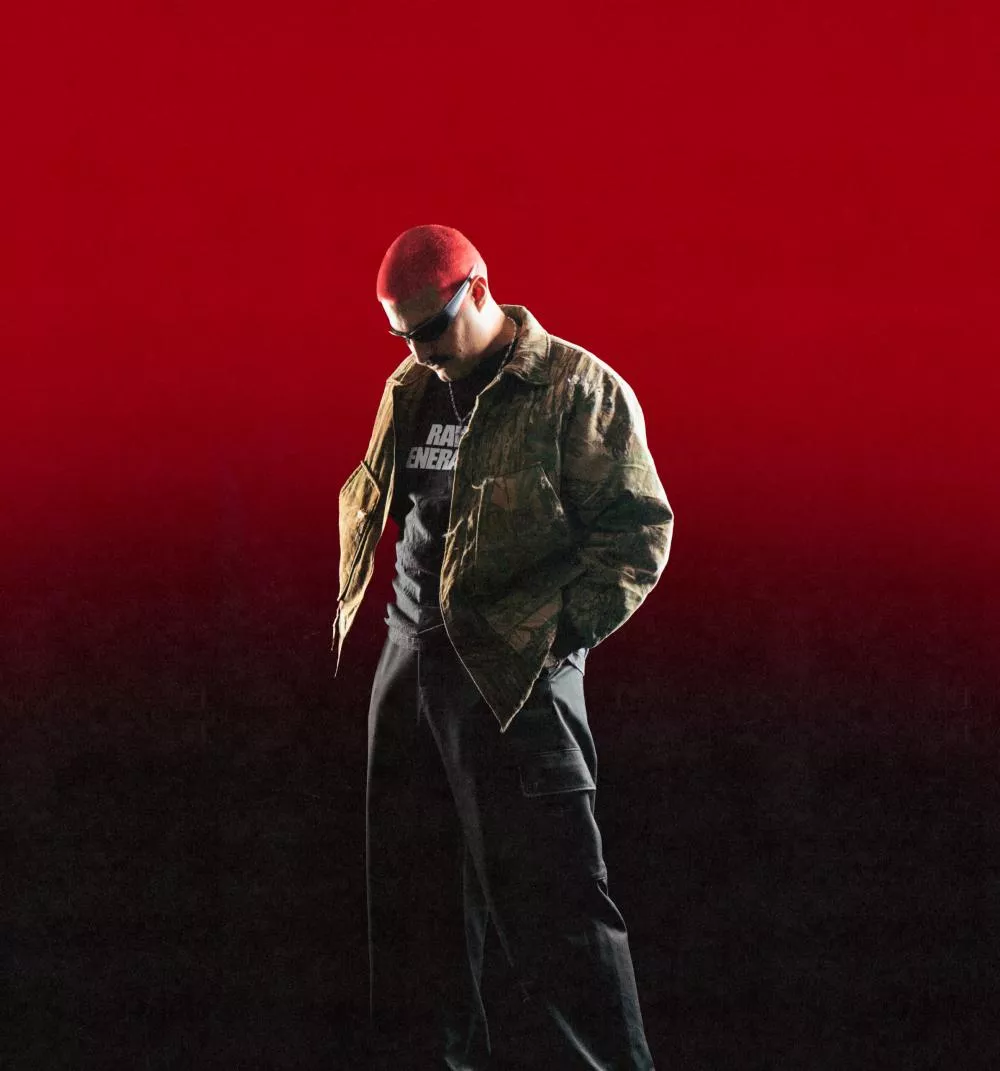

En mariant énergie rock et techno, OK Cowboy, le premier album de Vitalic, a marqué son époque. Publié en 2005, il fête aujourd’hui ses 20 ans et ressort remastérisé, agrémenté de morceaux rares et de versions inédites. Vitalic se souvient de ses premières années et de l’élaboration de ce disque majeur.

Par Olivier Pernot

Avant Vitalic, tu as sorti au milieu des années 1990 des morceaux sous le nom de Dima. Comment pourrais-tu décrire le son de Dima ?

La musique que je produisais avec Dima, c’était un mélange : techno, acid, house de Chicago, sonorités mentales pleines de bleeps. Elle fonctionnait sur les rythmes, sur l’énergie. Pas trop sur les mélodies.

- À lire aussi sur tsugi.fr : Vitalic ressuscite son alias techno Dima pour sortir « Sounds Of Life », un EP nerveux

Tu avais alors à peine 20 ans, et avec ce projet underground, tu gravitais dans les raves. Pourtant, ce n’est pas un milieu qui te plaisait.

Effectivement, ce n’était pas mon milieu. Je ne m’y sentais pas à ma place. C’était un univers extrêmement codifié et je sortais des rangs. Vers la fin de Dima, quand j’ai commencé à mettre des sonorités disco dans ma musique, ça ne plaisait pas, ça ne passait pas. D’ailleurs, à cette époque, Laurent Hô m’avait dit : « Tu ne fais pas de la techno, ce que tu fais, c’est du rock ! »

À quoi rêvais-tu à ce moment-là ? De vivre de ta musique ? De devenir une star de la techno ?

J’étais encore étudiant à Paris, en DESS d’économie et de langues appliquées en anglais et en russe. Mon rêve, c’était de m’amuser et de faire des soirées chaque week‑end avec mes potes. Je mettais un pied devant l’autre, j’avançais au jour le jour. Il n’y avait alors pas de star‑system, pas de culte de la personnalité.

Dima s’arrête après quatre maxis, sortis entre 1996 et 2000, et tu lances Vitalic. Pourquoi avoir changé d’identité et quelle musique voulais-tu défendre avec ce nouveau nom ?

J’ai changé de nom car je changeais de son. Le lancement de Vitalic signifiait un nouveau départ. Je ne voulais pas être enfermé dans une scène française moribonde à ce moment‑là. Je regardais, j’écoutais ce qu’il se passait en Allemagne et je me sentais proche de cette scène. Quand j’ai écouté le Champagne ! EP de Kittin & The Hacker qui est sorti en 1998, en particulier le morceau « Gratin dauphinois », je me suis dit que cette musique c’était le futur et que tout le reste allait passer à la poubelle. Je voulais faire cette électro‑là, et raconter quelque chose dans mes morceaux, avec des mélodies, des histoires, des paroles.

À lire aussi sur tsugi.fr : Interview : Kittin & The Hacker, trente ans de vie commune

Tu sors ton premier maxi de Vitalic, Poney EP, en 2001 sur International Deejay Gigolo Records. Pourquoi as-tu choisi ce label ?

Parce que c’était un label allemand, dans cette mouvance électro. Gigolo, c’était un label sexy, qui s’exportait énormément. Miss Kittin & The Hacker y ont sorti le Champagne ! EP. Il y avait aussi David Carretta, Terence Fixmer. Nous étions plein de Français sur Gigolo. Nous sortions des codes de la techno des années 1990. Ce label avait un esprit rock, avec des images en noir et blanc. Et c’est vrai que c’était bien rock’n’roll les fêtes Gigolo qu’on faisait à l’époque !

Te sentais-tu participer à ce courant électroclash ?

J’ai toujours été « trop disco pour les fans de techno » et « trop techno pour les fans de disco ». Sur Gigolo, j’étais le méchant du crew. Avec Terence Fixmer aussi, plus EBM dans sa musique. J’étais un peu différent des autres, mais oui, je faisais bien partie de ce mouvement électroclash.

- À lire également sur tsugi.fr : The Dare, electroclash railleur au Badaboum

Comment pourrais-tu décrire le son Vitalic de cette époque ?

Le son Vitalic, c’est justement une chaîne de traitement du son. C’était de l’instabilité. Tout ne sonnait pas juste. Les rythmiques étaient parfois décalées. Enfant, j’écoutais les disques de Jean‑Michel Jarre de mes parents. Une fois, l’album Équinoxe était resté sur la plage arrière de la voiture et avec le soleil, le vinyle s’était voilé. Quand je le mettais sur la platine, il y avait une bosse et le son s’était détérioré. Je me suis habitué à ce son et c’est ce que j’ai voulu reproduire sur les morceaux du Poney EP. Cette instabilité. C’était complètement conscient de ma part de rechercher ce son.

Quels artistes t’inspiraient alors ?

J’écoutais beaucoup de vieux trucs : Giorgio Moroder, Crash Course In Science, des groupes EBM. Et aussi Kittin & The Hacker.

OK Cowboy sort enfin en 2005. Pourquoi as-tu attendu aussi longtemps entre le Poney EP et ce premier album ?

Et pourquoi pas ? (rires) J’ai pris mon temps et j’ai beaucoup tourné. J’avais la pression, car des labels passaient me voir à Dijon, mais moi, je m’amusais à faire de la musique. J’avais le temps de chercher et je voulais réaliser un grand virage. Le public connaissait « La Rock 01 » et « Poney Part 1 ». Le piège aurait été de refaire des morceaux comme ceux-là et de produire un album en une semaine. Les titres du Poney EP étaient sincères au moment où je les ai produits et je ne voulais pas perdre cette sincérité.

Comment as-tu alors imaginé cet album ?

J’avais évolué depuis le Poney EP et j’ai voulu réaliser un disque nostalgique, avec des ritournelles, des faux instruments. Un disque sur l’enfance. Comme le morceau « My Friend Dario » avec ses fausses guitares et sa voix d’ordinateur que j’ai conçue avec le logiciel MacinTalk. Finalement, c’était un album plus rock et sépia. Et surtout, cela a pris du temps, car je voulais tout faire tout seul.

Aujourd’hui, OK Cowboy a 20 ans. Quel regard portes-tu sur ce disque avec le recul ?

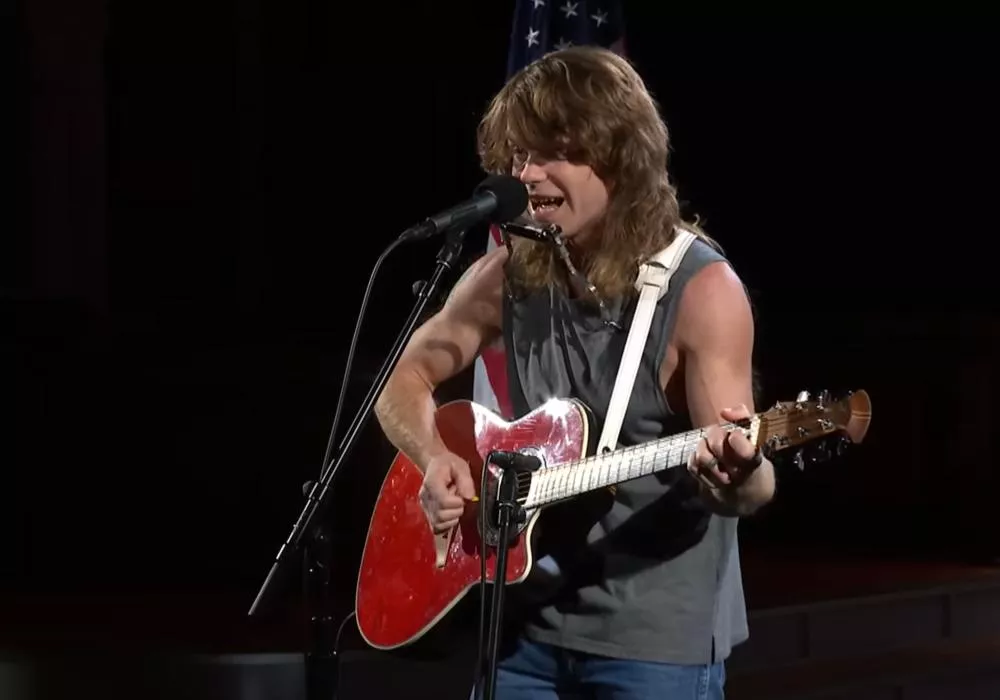

C’était bien couillu de faire cet album pour un gamin qui venait de sa cambrousse ! (rires) Produire des morceaux avec de fausses guitares, des orgues, des trompettes, des voix. Sortir un titre qui tabasse comme « Newman » et d’autres avec des ambiances polka ou jazz. Faire cet album, c’était arty et gonflé ! J’ai toujours gardé cet esprit : être dans la créativité, sortir de sa zone de confort. J’aime essayer, mettre mon énergie dans quelque chose de nouveau, même si cela peut me faire flipper aussi, car je ne sais pas si cela va être bien perçu, bien reçu. D’ailleurs, en ce moment, j’ai envie de faire de la new wave, mais qui va vite, et je sais que je risque encore de me faire incendier ! (…)

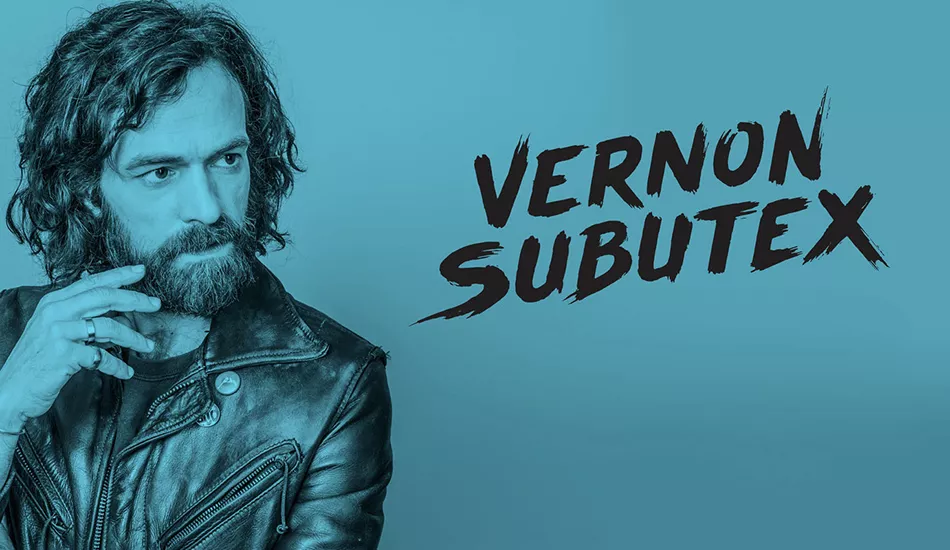

Interview à lire en entier dans le Tsugi Magazine nº184 : « Quand les dents racontent la musique »